خطاب محمود درويش لدى عودته إلى المدرسة بعد ٤٠ عامًا

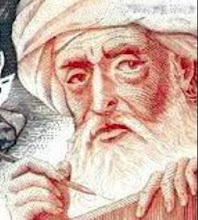

محمود درويش (1941 – 2008)، أحد أهم الشعراء الفلسطينيين والعرب الذين ارتبط اسمهم بشعر الثورة والوطن. يعتبر درويش أحد أبرز من ساهم بتطوير الشعر العربي الحديث وإدخال الرمزية فيه. في شعر درويش يمتزج الحب بالوطن بالحبيبة الأنثى. قام بكتابة وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطيني التي تم إعلانها في الجزائر.

في كتاب (حيرة العائد) تم نشر كلمات ألقاها (درويش) في احتفال خاص في مدرسة (كفر ياسيف)، والتي درس فيها الشاعر، في مدينة (الجليل) الفلسطينية. يقول:

أرجو أن تأذنوا لي بالتعبير عن حيرة عاطفية، فليس سهلًا على المرء، حتى لو كان شاعرًا ضالًا، أن يجد نفسه بين أهله دفعة واحدة، دون أن يضطرب. فالسعادة المفاجئة هي أخت الحَرَج. وأنا سعيدٌ ومُحرج؛ سعيد لأني الآن معكم، هنا في (الجليل) الجميل، مُبتدأ الكلام وخَبره. ومُحرج لأني لا أقوى على النظر في ماضيَّ الذي يوبخني قليلًا؛ أين كنت؟ دون أن تغرورق اللغة بدمعها السري.

كأني لم أنتبه إلا الآن إلى ما فعل الزمن بي. أما كان في وسعه أن يعلمني الحكمة، كما علمني التاريخُ السخريةَ بثمن أقل من الرحيل؟

مر أربعون عامًا، منذ زودّني هذا المكان الأجمل بعُدّة السفر الطويل على طرق لم يكن واضحًا منها إلا أولها. أما آخرها، فتلك أمنية تتقاذفها مغامرة الحياة وسِجال العلاقة بين الخطوة والطريق. لكن إغواء الشِّعر فينا يحث السائر الحالم على ابتكار جهاته، بذكاء القلب وطيشه، متوهمًا أن طريقه هي خطاه، وأن الطريق المعبّد ليس طريق الحالمين.

وكأني أحلم بأنني أرى في الحلم أنني أفيق من حلمي. وحين أعود الآن إلى هذا المكان زائرًا، أتساءل: هل يزور المرء نفسه؟ ولا أعرف إن كانت لغتي التي تعلمت الكتابة بها هنا، ما زالت صالحة للتعبير عن رموز لا تجد مجالها الحيوي إلا في الرحلة، من فرط ما أدمنت الحضور في الغياب، ولا أعرف أيضًا إن كان في وسع لغتي أن تألف مرجعيتها الأولى، منذ حوّلت المسافة الماكرة كل حجر هنا إلى طائر هناك. وهل أستطيع أن أعيد الصورة الشعرية إلى عناصرها الأولى، بطريقة لا تمدح المنفى إلا على دوره في رفع العادي إلى المقدس؟

لعل هذا هو امتحاني في ثنائية البيت والطريق. أما البيت، فلا يليق به إلا المعنى الخالي من البلاغة. ولكن، هل عدت حقًا؟ وهل عاد أحد إلا مجازًا؟ سأجد صعوبة بالغة إن حاولت الإمساك بأولى المفردات، للتأكد من صحة مكانتها في السياق، فقد اختلط الواقعي بالأسطوري، والتبس البعيد على القريب. بيد أن النهر ليس هو الينبوع.

من هذا المكان الجليلي، وُلدت من لغتي تدريجيًا، ولم أكمل ولادتي بعد، فلا فرد يستطيع الإطمئنان إلى جوابه الشخصي عن سؤال كان جماعيًا منذ البداية، منذ مأساة الاقتلاع الكبير … إلى ملهاة سلام لا يعتمد إلا موازين القوى مرجعيّة وحيدة. فماذا تفعل اللغة أكثر من الدفاع عن ثقافتها، عن ذاكرة جماعية ومكان مكسور، وهوية؛ وعن عناد الأمل المُحاصر بالقنوط والتشكيك. فما من شيء غير الخيال بقادر على إعادة تركيب الزمن المنكسر، أما الواقع، هو كالتاريخ، من صُنع البشر القادرين على وضع الزمان في المكان الصحيح.

كان هذا المكان كبيرًا عليَّ حين كنت صغيرًا فيه. كان مَعلَمًا ومُعلّمًا. فمنه أخذتني الحياة إلى أسئلتي الأولى، وإلى اختباراتي الأولى. منه أُخذت إلى زنزانتي الأولى .. إلى امتحان حريتي الأول. ومنه ذهبت إلى قصائدي الأولى التي أخذتني، ومازالت، إلى عذاب غربة لا شفاء منها، مهما اطمأن الشعر إلى قدرته على تثبيت المكان في اللغة، وإلى تشييد منطقة حُرة في أعالي الكلام.

من هنا، من (كفر ياسيف) من الجليل، بدأ أول الطريق إلى وضع الهاجس الشخصي والسؤال الذاتي في مكانه من السؤال العام، واتضح الوعي الأول بالتلاحم التلقائي بين الذاكرة الجَمعيّة والذكرى الشخصية، حين كانت هذه القرية/البلدة تحمل من الإشارات والمعاني أكثر من مساحتها الجغرافية. فلم نتعلم من المدرسة بقدر ما تعلمنا من محيطها، من الصراع الملتبس الاسم على هوية المكان وعلى هوية الكائن، من غاب منه ومن حضر. ومن وقف، مثلي، بين المنزلتين حاضرًا غائبًا. ولعل أحد لم يُسأل كما سُئِل كل واحد منا: من أنت؟

لم يكن الجواب في حاجة إلى تعقيد؛ أنا ابن هذه الأرض وابن تاريخها، لولا إلحاح الاقتلاع المدجج بالسلاح وبالأسطورة على الزج بنا في معركة الصراع على شرعية الوجود، وجودنا. إذ كان يقترح علينا تبنّي رواية تاريخ آخر، يبدأ من الأسطورة ولا ينتهي إلا بتفريغ التاريخ من محتوياته ومنا. وإذ، لم يكن لتاريخ هذه الأرض من عَمَل إلا انتظار امتلائها بأمس الآخر الأبدي.

لم يكن ذلك يعني صراعًا على الحاضر وحده، بل على الماضي أيضًا، إذ لم يكن وجودنا هنا، إذًا، إلا احتلالًا! ولم يكن الموجود فينا أكثر من شبح زائر يقتضي تنظيف الأرض منه ارتكاب بعض المجازر بحق البعض، ووضع بقية الشبح في شاحنات الترحيل. أما الناجون من المذبحة ومن الشاحنة، الصامدون الذين آثروا الموت على الرحيل، فسيصارعون طويلًا من أجل الحصول على إقامة دائمة في هامش المواطنة، وعلى مساواة شكلية في حق الاقتراع على دين الدولة اليهودية. وهكذا لن تتمكن واحة الديموقراطية الغربية من إرجاء البوح بنزعتها العرقية، منذ البداية.

لم ينس أحد قصته، لا ماضيه ولا حاضره. ولم نكن في حاجة إلى انتظار المؤرخين الجدد، لنحمّل الدولة الإسرائيلية المسؤولية عن الظلم التاريخي الذي ألحقته بالشعب الفلسطيني، دون أن تعترف أو تعتذر، لتحسين مناخ السلام، على الأقل. لم ينسَ أحد قصته، فما زال الدفاع عن حقوق المواطنة مرتبطًا بالدفاع عن حق العودة. ومازال اللاجئون في بلادهم لاجئين في بلادهم، وفي منأى عن أي تفاوض خارجي أو داخلي. فالمواطنة ليست بديلًا أو تعديلًا عن حقوق المواطنين، ولا حلًا لمشكلة اللاجئين في بلادهم.

إن للأقلية القومية ذاكرة جماعية، لها تداعياتها ومطالبها الثقافية والحقوقية والسياسية، ودورها في وعي ذاتها، وفي تحديد سياسة الدولة تجاهها، وتجاه قضية شعبها التي لن تتشظى هويته الوطنية إلى هويات مبعثرة ومتنافرة، مهما ابتعدت مسيرة السلام أو اقتربت من جوهر السلام.

وفي هذا المكان الذي درّبني على الربط بين المسألة الديموقراطية والمسألة القومية من جهة، وعلى التمهل في البحث عن حل نظري أو عملي للتوتر القائم بين الجنسية والهوية، من أجل ترجيح سؤال البقاء في الوطن على أي سؤال آخر، من جهة ثانية، أشعر بخشية خفيفة وخفيّة من تداعيات الانقلابات الدولية والإقليمية على طريقتنا في محاكمة تجربتنا السابقة بمعايير الآن الضاغطة، وخارج سياقها التاريخي، فصواب فكرة ما، كفكرة العدالة الاجتماعية، وحق الشعوب في التحرر، وحقوق الإنسان، لا يُقاس دائمًا بنجاحها الآني، ولن تصبح أفكارًا بالية لأن أداة تطبيقها قد فشلت هنا أو هناك. لذا، لا يحق لأحد بأن يطالبنا بالاعتذار عن الإيمان بمثل هذه القيم الإنسانية الخالدة. ولا يحق لأصحاب الخيار الصهيوني بأن يطالبونا بتقويمهم على أنهم كانوا مستقبليين بعيدي النظر، لا لشيء، إلا لأن المشروع الصهيوني نجح في احتلال المزيد من الأراضي العربية، واستطاع أن يجد منصب سفير إسرائيلي شاغرًا في موريتانيا.

لكن شعوري بالعنفوان هنا أقوى من شعوري بالقنوط، وبالخشية من سقوط المعنى في البراغماتية المبتذلة السائدة. فإن ملحمة الصمود الطويلة على هذه الأرض كانت أحد العوامل الرئيسية التي لم تأذن للخرافة الصهيونية الكبرى أرض بلا شعب بأن تعمّر طويلًا. وفي هذا الصمود اليومي البطولي حافظ شعبنا، هنا، على وحدة مكونات هويته القومية والثقافية على أرضه، وعلى إبقاء ملف القضية الوطنية الفلسطينية مفتوحًا، كما حرم المشروع الإسرائيلي من تحقق حلمه بإقامة دولة طاهرة العرق على حساب تطهير الأرض من شعبها الأصلي. وهكذا لم يسلَم المشروع من بذور ثنائية القومية، الأمر الذي يعرض تجاهله الديموقراطية إلى امتحان يومي، كما تعرض الديموقراطية الحرص على طهارة الدولة اليهودية، وغير اليهودية ديموغرافيًا، إلى امتحان آخر. لذا، لا يسلَم أحد، حتى المنتصر، من سؤال الهوية المتوتر. فإما التحصن في القلعة حرصًا على نقاء الهوية، وإما الخروج إلى الأفق حرصًا على الحياة في المستقبل، حتى لو كان أحد شروطها انفتاح الذات على الآخر، واختلاط الهوية في ما ليس منها. فإذا كان من الطبيعي أن تخشى الناس من الحروب، فإنه ليس مألوفًا ولا طبيعيًا أن يتحدث أحد عن خطر السلام!

لستُ هنا لأذكّر أحدًا بقصته. بل لنتذكر جميعًا حكايتنا الجماعية .. أيام كان الطريق أصعب وأوضح. أيام لم تكن الكهرباء قد وصلت إلى هذا البلد، ولم يكن الحكم العسكري المباشر قد رفع قبضته الفولاذية عن أحد، ولم يسلَم المدرّسون ولا الطلبة من المُلاحقة. أيام لم تكن الوطنية، ولا عكسها، مجرد وجهة نظر. أيام لم نجد كتبًا كافية للتعلم. أيام كان (حاييم نحمان بياليك) يطرد (أبا الطيب المتنبي)، و(أحاد هعام) يطرد (ابن خلدون) من برامج التعليم. أيام كانت (بياعر بحديرة) ضرورية أكثر من جحيم (دانتي). وأيام كان “يوم الاستقلال” هو المناسبة الوحيدة لزيارة أنقاضنا بلا عقاب. ذكرى تذكِّر بنقيضها. أيام كنا صغار السن كبار النفوس والمحن. أيام لم نعرف من هو المسيحي فينا ومن هو المسلم. لم تعتَدِ الكنيسة على الجامع، ولم يستفز الجامع الكنيسة. أيام كان الدين لله والوطن للجميع. وأيام لم نتذكر من سيرة (صلاح الدين الأيوبي) إلا تحريره بلاد الشام والقدس من الصليبيين، ولم يكن في سيرته ما يصلح لإشعال نار الفتنة بين المسلمين والمسيحيين.

في تلك الأيام، دلّتنا (كفر ياسيف) على بوصلة الشمال، على أول الوعي، وعلى أول الطريق، وعلى أولى الخطوات. على السجن الأول، وعلى حرياتنا الصغيرة، وعلى طموحاتنا الأولى وخياراتنا الصعبة، وعلى أوّل الكتابة، وعلى ما يدلنا على أننا جزء من جماعة قومية، أيام كان انتماؤنا لمصلحة الشعب العامة، لا العائلة أو القبيلة أو الطائفة.

هل مرّ أربعون عامًا حقًا دون أن أنتبه إلى ما فعل بي الزمن. لا أحد يعود إلى مرآته الأولى إلا ليهرب من ذاته الأولى إلى ذاته الثانية. أو ليقفز من وجهه إلى قلبه، ومن قلبه إلى ماضيه. لكن الماضي لا يصلح للإقامة الدائمة، بل لزيارة ضرورية، نُحاكم خلالها أفعالنا، ونجسّ ما في الزمن من تاريخ، ونسأل: هل كنّا جديرين بأحلامنا الأولى، وأوفياء لأرضنا الأولى؟ أما أنا، فلعلي لا أستطيع الإجابة، ولكني أحيل الأسئلة كلها إلى هويتي الشخصية الوحيدة؛ قصيدتي. أما الزبد فيذهب جفاءً، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض .. وفي الشعر.

وهكذا أجد نفسي هنا. لم أذهب ولم أرجع، لم أذهب إلا مجازًا. ولم أعد إلا مجازًا.