وصفة القارئ والكاتب المُبدعَيْن عند نابوكوف

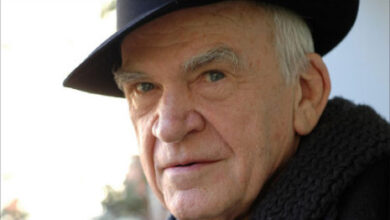

فلاديمير نابوكوف كاتب وروائي روسي أمريكي. له العديد من الروايات المشهورة والعالمية ولعل أشهرها هي رواية “لوليتا” والتي ترجمت إلى لغات عالمية عديدة. جُمعت محاضراته التي ألقاها بجامعة كورنيل في الخمسينات الميلادية في كتاب “محاضرات حول الأدب“. في هذه المقالة القصيرة والممتعة يستعرض نابوكوف مواصفات القارئ أو الكاتب الجيد وبقليل من التفصيل حول مايجعل العمل الأدبي ممتعاً وساحراً.

القرّاء الجيدون والكتَّاب الجيدون.

ترجمة: راضي الشمري.

تعتبر مادتي، وبمساعدة أشياء أخرى، نوعًا من تحقيق استقصائي حول لغز الشكل الأدبي.

قد تفيد عناوين مثل «كيف تكون قارئًا جيدًا» أو «اللطف مع المؤلفين» بتقديم ترجمة لتلك المناقشات العديدة حول مؤلفين كثر، وذلك لأجل خطتي وهي أن نتعامل بحب وبشكل حميمي وبالتفاصيل مع عدة روائع أوروبية. قبل مائة عام، كتب غوستاف فلوبير رسالة تضمنت الملاحظة التالية: “كفى بالمرء حكمة لو عرف جيدًا نصف دزينة من الكتب.”

على المرء في القراءة أن يلاحظ التفاصيل ويعاملها برفق. لا بأس بالحكم عندما تستكشف كل أغوار الكتاب الواضحة بحب. إذا بدأ القارئ وفي باله حكم مسبق، سيبدأ بالنهاية الخاطئة وسيهرب من الكتاب قبل أن يفهمه حتى. فلا يوجد شيء أكثر مللًا وظلمًا من قراءة كتاب، ولنقل «مدام بوفاري»، بتصور مسبق أنها شجب للبورجوازية. يجب علينا أن نتذكر دائمًا أن العمل الفني ليس سوى خلق عالم جديد دومًا؛ ولذلك يجب أن نتفحص ذلك العالم الجديد قدر المستطاع، أي أن نصل إليه وكأنه شيء خلق للتو، وليس له صلة بالعوالم التي نعرفها حاليًا. عندما يُدرس ذلك العالم بقرب، عندها، وعندها فقط، فلنختبر ما يربطه بالعوالم الأخرى، وبالفروع الأخرى من المعرفة.

يبرز سؤال آخر: هل نستطيع التوقع بأننا سننال قدرًا من المعرفة عن الأماكن والتاريخ من رواية ما؟ هل يستطيع أن يكون أحدنا بهذه السذاجة ليعتقد بأنه يستطيع تعلم أي شيء عن الماضي من تلك الروايات المترهلة “الأفضل مبيعًا” والتي تلتقطها أندية الكتب بوصفها روايات تاريخية؟ لكن ماذا عن نيل المعرفة من الروائع الأدبية؟ هل نستطيع الاعتماد على صورة جاين أوستن لإقطاعيي إنجلترا وملاك الأراضي فيها وتلك المساحات الشاسعة، بينما كل ما كانت تعرفه هي صالة استقبال لأحد القساوسة؟ وهل نستطيع القول بأن رواية البيت المتوحش الرومانسية الرائعة لديكنز، والتي جرت أحداثها في مدينة لندن الخلابة كانت دراسة تاريخية للندن قبل مائة عام؟ بالتأكيد لا. وهذا الشيء ينطبق على العديد من الروايات الأخرى في تلك السلسلة. الحقيقة هي أن كل الروايات العظيمة هي في المقام الأول حكايات عظيمة، والروايات في هذه السلسلة «سلسلة الروائع» هي حكايات في قمة الروعة في المقام الأول.

المكان والزمان، ألوان فصول السنة، خلجات العقل وحركات الجسد؛ كل هذه بالنسبة للكاتب العبقري – بما استطعنا تخمينه، وأنا واثق أن تخميننا صائب – ليست ملاحظات عادية يمكن التقاطها من خزنة الحقائق العامة، بل هي سلسلة من المفاجآت الفريدة التي تَعلمها الفنانون العظام ليعبروا بطريقتهم الخاصة. بالنسبة لمؤلفين أقل شأنًا، فتُترك لهم الكتابات المبتذلة للأماكن المعتادة والشائعة، لأنهم لا يهتمون بإعادة تكوين العالم؛ هم ببساطة يفعلون أقصى ما لديهم لكي يخرجوا عن ترتيب معين من الأشياء وعن الأنماط التقليدية للكتابة القصصية. ما يستطيع كتابته أولئك المؤلفون العاديون هو بضع تراكيب معقدة تضع حدًا مسليًا بطريقة معتدلة عابرة، لأن القرّاء العاديّين يحبّون أن يتعرفوا على أفكارهم خلف قناع ظريف يمكن كشفه بسهولة. لكن الكاتب العظيم، ذلك الشخص الذي يرسل كواكبًا دوارة، ويخلق شخصًا نائمًا ويعبث بأضلعه وأحشائه بكل شغف، لا يهمل أي قيْمة، ويجب عليه أن يخلق قيَمه بنفسه. فن الكتابة هو عمل عقيم إن لم يعْنِ بالمقام الأول أنه فن إمكانية التخيل. قد تكون مادة هذا العالم واقعية بما يكفي – بعيدًا حيثما ترنو الواقعية –، لكنها لا توجد أبدًا كوحدة كاملة. هي محض فوضى، والكاتب يقول لها “انطلقي!” سامحًا لهذا العالم أن يومض ويندمج ببعضه ليظهر بشكله الناتج أخيرًا. تمت إعادة دمج هذا العالم بكل ذراته عن طريق ذلك الكاتب، وليس بشكل سطحي عبر ما هو مرئي ومحسوس. الكاتب هو أول من يلمع هذا العالم ويخلق العناصر الطبيعية التي يحتويها هذا العالم. يجب أن يكون التوت الموجود في ذلك العالم صالحًا للأكل، ويمكن ترويض ذلك المخلوق الأرقط الذي اعترض طريقي. ستُسمَّى تلك البحيرة بين الأشجار بحيرات العقيق، أو بشكل فني أكثر، بحيرة مياه الغسيل. وذلك الضباب عبارة عن جبل، وهذا الجبل يجب أن يُحتل. يصعد الكاتب العظيم في منحدر ذلك الجبل غير المطروق؛ وحين يصل القمة، على تلة عاصفة، من سيواجه؟ سيواجه ذلك القارئ السعيد الذي يتنفس بصعوبة، وبكل عفوية سيتعانقان ويرتبطان للأبد، إذا قُدر للكتاب أن يخلد.

في إحدى الليالي، وفي كلية تتبع إحدى المحافظات النائية، حيث كنت ألقي محاضرة مطولة، اقترحت اختبارًا صغيرًا: طلبت عشرة تعاريف للقارئ، ومن هذه العشرة يجب على الطلاب أن يختاروا منها أربعة تختلط لتكون التعريف الأمثل للقارئ. للأسف أضعت القائمة، لكن ما أستطيع تذكره أن التعريفات كانت شيئًا من هذا القبيل. اختر أربعة إجابات للسؤال عما يجب على القارئ فعله ليكون قارئًا جيدًا:

- يجب على القارئ أن ينضم لنادي كتاب.

- يجب على القارئ أن يجد نفسه في شخصية روائية.

- يجب على القارئ أن يركز على الزاوية الاجتماعية-الاقتصادية حينما يتعامل مع الكتاب.

- يجب على القارئ أن يفضل قصة مليئة بالأحداث والحوارات على قصة لا تملك شيئًا.

- يجب على القارئ أن يشاهد كتابه في فيلم.

- يجب على القارئ أن يكون كاتبًا ناشئًا.

- يجب على القارئ أن يملك خيالًا جامحًا.

- يجب على القارئ أن يمتلك ذاكرة جيدة.

- يجب على القارئ أن يملك مفردات كثيرة.

- يجب على القارئ أن يكون لديه حس فني.

مال الطلاب بشكل كبير للتعريف العاطفي، الصورة المتحركة، والزاوية الاجتماعية-الاقتصادية أو التاريخية. بالطبع، كما خمنتم، القارئ الجيد هو من يملك الخيال، الذاكرة، المفردات، وبعض الحس الفني.. والذي أود تطويره في نفسي والآخرين متى ما سنحت الفرصة.

بالمناسبة، أنا أستعمل كلمة “قارئ” بشكل فضفاض جدًا. الغريب بما فيه الكفاية، أن الشخص لا يستطيع قراءة كتاب، بل يستطيع فقط إعادة قراءته. القارئ الجيد، القارئ العظيم، القارئ النشط والخلاق هو قارئ يعيد ما يقرأ، وأود أن أخبركم عن السبب. عندما نقرأ كتابًا للمرة الأولى ونحن نحرك أعيننا بمشقة من اليسار لليمين، سطرًا إثر سطر وصفحة إثر صفحة، فإن هذا العمل الجسماني المعقد على الكتاب، والذي يجعلنا نتعرف عليه في حدود الزمان والمكان، يقف بيننا وبين التقدير الفني. عندما نطالع لوحة فنية فنحن لا نحتاج أن نحرك أعيننا بطريقة خاصة، حتى لو كانت مثل الكتاب في عمقه وبما ترمي إليه. نحن نحتاج وقتًا عندما نقرأ أي كتابٍ لنتآلف معه. لا نملك عضوًا حسيًا – كالعين مع اللوحة – يمكن أن يأخذ الصورة بأكملها ويستمتع بتفاصيلها. لكن عندما نقرأ للمرة الثانية، الثالثة، الرابعة، فإنا بشكل ما نتعامل مع الكتاب كما لو كان لوحة.

على كل حال، دعونا لا نخلط بين العين المحسوسة، ذلك الانجاز المهول للتطور، مع العقل، ذلك الانجاز الأكثر تطورًا. أول ما يجذبه الكتاب، مهما يكن، سواءً رواية أو كتاب علمي – والخط الفاصل بينهما ليس واضحًا كما يعتقد العامة – هو العقل. يجب أن يكون العقل، الدماغ، ما هو أعلى العمود الفقري، الأداة الوحيدة التي نتعامل بها مع الكتاب.

والآن، وهذا يحدث كذلك، يجب علينا تأمل السؤال التالي: ما الذي يفعله العقل عندما يواجه القارئ النكد كتابًا جميلًا؟ أولًا، سيذهب المزاج المتجهم بعيدًا، وبشكل أفضل أو أسوأ سيدخل القارئ في روح اللعبة. الجهد المبذول لبدء قراءة كتاب – خصوصًا إذا مُدح من قِبل أناس يعتبرهم القارئ الناشئ جادين أو متابعين للكتب الكلاسيكية – حتى هذا الجهد يصعب تحقيقه، لكن حينما يبذل الجهد، ستكون المنح متعددة ومميزة.

بما أن الكاتب العظيم يستخدم خياله أثناء الكتابة، من الطبيعي والعدل أن يستخدم القارئ خياله أيضًا.

هناك بطبيعة الحال صنفان من الخيال على الأقل في حالة القارئ، ولنرَ أي حالة منهما يجب استعمالها عندما نقرأ كتاباً. أولًا، هناك المتخيل المتواضع، والذي يجنح إلى المشاعر البسيطة، وتلك المشاعر ذات طابع شخصي بالتأكيد. (هناك عدة أصناف تدرج تحت هذا الصنف، في هذا النوع من القراءة العاطفية). قد يغمر أي موقف في الكتاب هذا القارئ بالمشاعر لأنه يتذكر موقفًا حصل له أو شخصًا يعرفه أو تعرف عليه مسبقًا. أو قد نجد أن هناك قارئًا يحتفي بكتاب لأنه يتذكر بلدًا، أو منظرًا، أو طريقة عيش يتذكرها بحنين كجزء من ماضيه. أو، وهذا أسوأ ما قد يفعله قارئ من هذا النوع، أن يعرّف نفسه كإحدى شخصيات الكتاب. لا أود من القراء أن يستخدموا هذه النوعية المتواضعة من الخيال.

إذًا ما هي الأداة الأصلية، والتي يجب أن يستعملها القارئ؟ إنها الذائقة الفنية بالإضافة للخيال المجرد. ما أعتقد أنه يجب أن يؤسس، هو مقياس جمالي متناغم بين عقل القارئ وعقل الكاتب. يجب علينا أن ننعزل ونستمتع بذلك الانعزال، بينما في نفس الوقت نستمتع بشغف بالموجة الداخلية لتحفة ما. من المستحيل أن تكون محايدًا في مثل هذه المواضيع. كل شيء يجلب الاهتمام يكون إلى حد ما غير موضوعي. على سبيل المثال، قد تكون أنت الجالس هناك مجرد حلم بالنسبة لي، بينما أكون كابوسك الدائم. ما أعنيه هو أن القارئ يجب أن يعرف متى وأين يكبح خياله، وهذا يتحقق بأن نفهم ذلك العالم الخاص الذي صاغه المؤلف في منعزله. يجب علينا أن نسمع أشياءً ونراها، أن نتخيل الغرف، الملابس، وأخلاق الشخصيات التي صاغها المؤلف. كما في رواية مانسفيلد بارك وهي الرواية الثالثة للكاتبة الإنجليزية جاين أوستن. نشرتها سنة 1814. حيث كان لون عيني فاني برايس وأثاث غرفتها الصغيرة الباردة، تفاصيل مهمة لا غنى عنها.

كلنا بطبيعة الحال نملك أمزجة مختلفة نتعامل بها مع النصوص، وأستطيع أن أقول بأن أفضل مزاج للقارئ يجب أن يحظى به ويطوره هو خليط من الحس الفني والعلمي. الفنان الشغوف وحده سيتعامل بموضوعية حادة في سلوكه مع الكتاب، والحكم بشكل علمي بارد على الكتاب ليس إلا تدميرًا لحرارة البديهة والحدس. إن كان القارئ – على أية حال – يخلو من العاطفة والصبر، صبر العالم وشغف الفنان، من الصعب عليه أن يستمتع بقراءة الأدب العظيم.

لم يوجد الأدب حين كان يصرخ الطفل باكيًا “ذئب، ذئب!”، وكان الذئب خارجًا من الوادي على إثره. وُجد الأدب حينما كان يصرخ الولد “ذئب، ذئب!” ولم يكن هناك ذئب خلفه أصلًا. أن يأكل الذئب صاحبنا المسكين بسبب كذبه المتوالي هو أمرٌ عرضي تمامًا، لكن هناك ما هو أهم. ما بين الذئب الذي يجري في الأحراش، وذلك الذئب في تلك القصة الطويلة، هناك وميض بينهما. ما يومض بينهما، ذلك المنشور الذي يعكس الضياء، هو فن الأدب.

الأدب عبارة عن ابتكار، والكتابة القصصية تنبع من الخيال وحده. أن يُقال عن قصة ما أنها حقيقية لَهُوَ إهانة للفن وللحقيقة في نفس الوقت. كل كاتب عظيم هو مخادع كبير، لكنه يواجه في غشه الطبيعة. الطبيعة أيضًا تخادعنا. من أصغر إشاعة تجري بيننا إلى الألوان المعقدة التي تحمي الطيور والحشرات، هناك في الطبيعة نظام مذهل من الأشياء الساحرة والخدع. الكاتب فقط يتبع إشارة الطبيعة.

لنعد لحظة إلى صديقنا الهارب من الذئب. نستطيع أن نرتب الأمور بالشكل التالي: سحر الفن كان في ظل الذئب الذي اختُرع عمدًا. أما أحلام الصبي حول الذئب، وبعد ذلك قضية خداعه للناس فقد صنعت قصة جيدة. حينما لقي حتفه في النهاية، أعطت القصة مغزى ودرسًا جيدًا فيما وراء النص. لكن الطفل كان الساحر الذي أضاف للقصة طعمها، كان هو المبتكر.

هناك ثلاث وجهات للنظر نستطيع أن نرى بها الكاتب: قد نراه حكّاءً، وقد نراه كمعلم، أو قد نراه كساحر. الكاتب العظيم يحتوي هؤلاء الثلاثة، لكن الساحر بداخله هو من يتحكم به ويجعله كاتبًا عظيمًا.

نحن نبحث لدى الحكاء عن الترفيه، عن المتعة العقلية بأبسط صورها، عن المشاركة العاطفية، عن متعة الارتحال إلى مناطق نائية في الزمان والمكان. بينما لدى المعلم نحن ننظر بطريقة مختلفة ترتبط بالعقل، وليس من الضرورة بطريقة أرقى. نحن نذهب للمعلم الموجود بداخل الكاتب ليس فقط للتربية الأخلاقية، بل حتى للمعرفة المباشرة والمعلومات البسيطة. للأسف، عرفت أناسًا كان الغرض من قراءتهم للرواية الفرنسية والرواية الروسية مجرد التعرف على الحياة في باريس السعيدة أو روسيا الكئيبة. أخيرًا، وما يجب أن نضعه فوق كل شيء، الكاتب العظيم هو دائمًا ساحر عظيم، وهنا نأتي إلى الجزء الممتع.. حينما نحاول أن نتشرب ذلك السحر الشخصي لعبقريته، وأن ندرس شكل رواياته وأشعاره والخيال المتقد فيهما والنمط التي تتركب منه.

تختلط الأوجه الثلاثة للكاتب العظيم – السحر والقصة والمغزى –لتجتمع في نقطة واحدة هي الأكثر إشراقًا وفرادة من نوعها، بما أن سحر الفن قد يوجد في أعمق نقطة من القصة، في أكثر الزوايا احتواءً للفكر. هناك روائع لا تحتوي سوى فكر جاف توقظ فينا الحس الفني كما توقظه رواية «مانسفيلد بارك» أو أي رواية لديكنز مليئة بالصور والأحاسيس. يبدو لي أن التركيبة الجيدة لتقييم رواية ما هي، وعلى طول الرواية، مجرد دمج بين دقة الشعر والحدس العلمي. فمن أجل أن نستلقي في ذلك السحر، يجب أن نرى القارئ المميز. فهو لا يقرأ الكتاب بقلبه، ولا بدماغه، بل بعموده الفقري. هناك تحدث تلك الرعشة المنبهة على الرغم من أننا نجعلها بمنأى أثناء القراءة. عندها، نستمتع حسيًا ومعنويًا ونحن نرى ذلك الفنان يبني قلعة أفكاره بالحديد الجميل، والزجاج الأجمل.