د. عادل مصطفى شارحًا تاريخ الفن الحديث

الدكتور عادل مصطفى، طبيب نفسي، مصري معاصر، حائز على جائزة (أندريه لالاند) في الفلسفة، وجائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاجتماعية (الفلسفة المعاصرة) عام 2005. له عدة كتب، كما قام بترجمة عدد من الكتب الفلسفية المهمة. تحدث د. (عادل) عن تاريخ الفن الحديث في كتابه (دلالة الشكل: دراسة في الإستطيقا الشكلية وقراءة في كتاب الفن)، والذي يقوم فيه بكتابة نظرته الفلسفية للفن، أو دفاعه عن الفن فلسفيًا كما يعبّر عن ذلك في المقدمة. متكئًا بشكل كبير في طرحه على كتاب (الفن) للناقد الفني البريطاني (كلايف بل) (1881-1964).

يقول مفتتحًا سرده:

كان الفن في أواسط القرن التاسع عشر في سُبات أقرب إلى الاحتضار. وكان الشطر الأكبر من اللوحات الفنية يهدف إلى المحاكاة الأمينة والترديد الحَرفي للمرئيات الطبيعية الجميلة، لشخصيات مليحة وشواطئ ساحرة ومناظر ريفية خلابة.

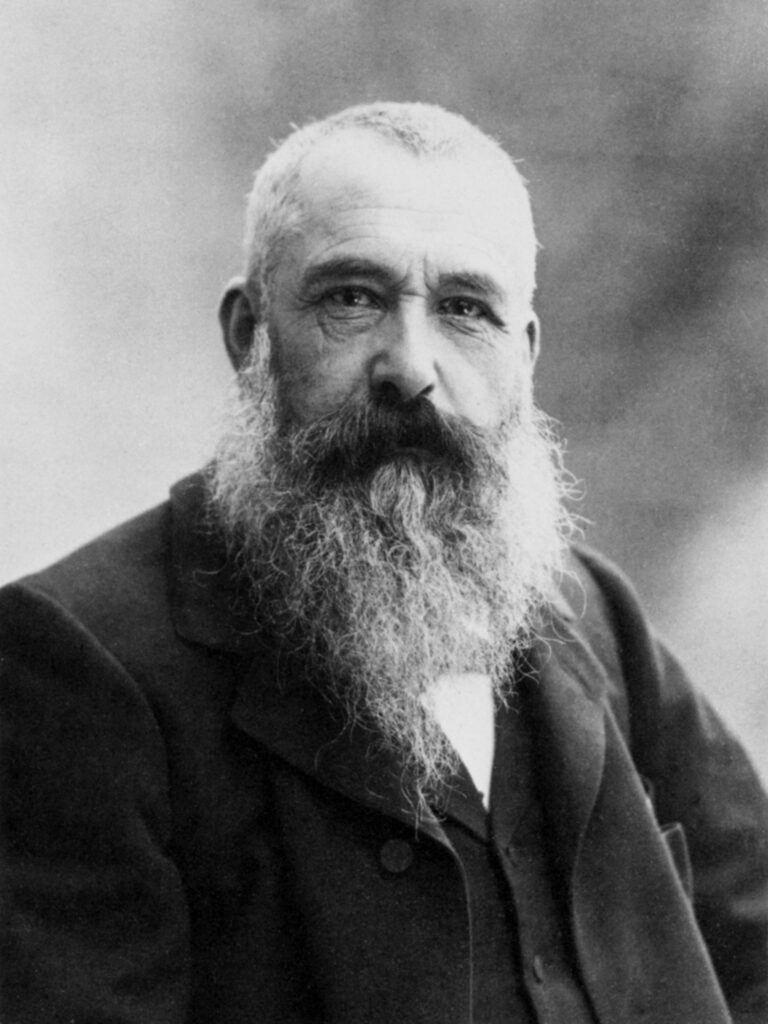

في قلب هذا الركود بزغت حركة قلِقة مُقلِقة تنم على حيوية جديدة، هي حركة “الانطباعيين” الفرنسيين. أما لفظة “انطباعية” فقد أطلقها النقاد على مجموعة من المصورين كان (مونيه) فارسها الأشهر. وهي مأخوذة من عنوان لوحة رسمها (مونيه) عام 1872 وسمّاها “انطباع” كناية عن مشهد لشروق الشمس.

ويكمل بعد ذلك قائلًا:

لقد أعاد الانطباعيون تعليم الناس كيف ينظرون إلى الأشياء من جديد، كما عملوا على صرفهم عن تعاليم فنية كثيرة. تخلّى الانطباعيون عن مهمة إعادة بناء الماضي، وعن التآليف المجازية، وعن التخيلات الرمزية. وأصبح يُقال “الانطباعية إنما تثير الإحساس عوضًا عن إثارة المخيلة”.

ثم يقول عن الترميز، مختتمًا جملته بمقولة (ألكسندر إليوت) في كتابه (آفاق الفن):

إن الرموز، على حد قول (كلايف بل)، ليست أشكالًا دالة في عامة الأحوال بل ناقلات خبر شكلية. والرموز لا يبثها انفعال الفنان بل يخترعها فكره. إنها مادة ميتة في كائن عضوي حي. وهي جائسة مغلقة لأنها غير مغمورة في إيقاع “التصميم”. وليست الأساطير الشارحة التي اعتاد رسامو الصور التوضيحية أن يضعوها على أفواه شخصياتهم بأدخل على الفن البصري من الأشكال الرمزية التي أفسد بها كثير من الرسامين القديرين تصاميمهم. “إن الفن الرمزي المحض -الفن الذي يحتاج إلى مفتاح- ما هو دائمًا إلا بابٌ لخزانة، في حين أن الفن العظيم مصراعٌ مشرعٌ على التجربة العظيمة”.

ويبدو أن الحركة الانطباعية قد فقدت إشعاعها الأول. فيقول:

غير أن تركيز الانطباعيين على السطوح الخارجية للأشياء دفعهم إلى الإقلال من تكتل الموضوعات التي يصورونها وصلابتها، مما جعل فنهم يبدو في كثير من الأحيان خافتًا مائعًا رخوًا مفتقرًا إلى الشكل والصلابة. وفي قلب هذه البوادر الهدمية للحقيقة الواقعية في ظاهرها وُلدت الحاجة إلى إعادة بناء الواقع. وقد تم ذلك على يد (سيزان) أبي الفن الحديث.

ويقتبس عن كتاب (الوجودية) لـ(جون ماكوري):

“يُنظر إلى (بول سيزان) (1839-1906) في العادة على أنه أعظم شخصية مؤثرة في الفن الحديث، وربما تشير أعماله إلى ضرب من التوازي مع الحركة الوجودية، إذ نرى عنده نهاية للأشكال التقليدية في الفن وخلقًا لأشكالٍ جديدة. وهو يمكِّننا من أن نرى الأشياء بطريقة جديدة، وفي علاقات جديدة … إلخ”.

ثم يشرح آثار (سيزان) على الفن، فيقول:

أسس (سيزان)حركة بنائية أعادت للتصوير صلابته ومتانة بنيانه. واستخدم اللون من أجل التعبير عن “ثقل” الأشياء أو تكتلها. ولا يقل عن هذا أهمية ذلك العمق الكبير الذي اتسمت به لوحاته. وهكذا نراه يستطيع أن يخلق تجاوبًا إيقاعيًا بين العلاقات المكانية التي تمتد من وراء مسطح الصورة، فتنقل عين المشاهد فوق المسطحات المتداخلة للوحة ويشعر نتيجة لذلك بالحركة والتوتر. هذه العلاقات “التشكيلية” بين الكتل المصورة تؤلف جزءًا من معنى “الشكل” عند (سيزان).

ثم حصلت نقلة أخرى في تاريخ الفن. يقول د. (عادل):

وبعد حلول القرن العشرين اتجه الفنانون إلى استبعاد جميع آثار “التمثيل”. فالقيم التشكيلية واللونية للتصوير يُمكن أن تُستغل على أكمل نحو عندما لا يكون العمل مضطرًا إلى الاهتمام بمشابهة الواقع. وفي عام 1907 أتم (بيكاسو) رسمته الشهيرة (صبايا أفنينون) التي اعتبرت ثورة في فن التصوير واستبصارًا جديدًا بالواقع، وانبثقت عنها الحركة “التكعيبية”. كانت الدراسات التمهيدية التي قام بها (بيكاسو) قبل إنجاز اللوحة نهائيًا تلخص تطور هذه الثورة. ففي البداية كان المقصود من العمل أن يكون تمثيليًا، بل كان له شيء من الدلالة الأخلاقية. ،في الدراسات التالية أخذ البناء الشكلي للعمل يزداد أهمية، حتى انتهى الأمر إلى حذف العنصر الأخلاقي لصالح تكوينٍ يتألف من هيئة شكلية خالصة، تزداد بالتدريج، أثناء تطورها، تجريدًا وانتزاعًا للقوام الإنساني. وفي العمل النهائي انقسمت الوجوه والأجسام إلى تصميمات من الزوايا والمسطحات.

وبالمثل فإن الألوان في أجزاء الجسم كانت في كثير من الأحيان بعيدة كل البعد عن أية مشابهة مع الحياة. كانت هذه اللوحة إرهاصًا بالحركة التكعيبية التي أوغلت في التجريد وجعلت تحلل الموضوعات الطبيعية إلى تصميمات للسطوح، بطريقة تبلغ في كثير من الأحيان من الابتعاد عن الواقع حدًا لا نستطيع معه أن نعرف ما هو الأنموذج إلا عن طريق عنوان اللوحة.