توفيق الحكيم وضعف المسرحية العربية

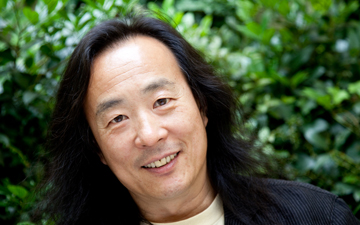

توفيق الحكيم (1898-1978) كاتب وأديب مصري، من رواد الرواية والكتابة المسرحية العربية ومن الأسماء البارزة في تاريخ الأدب العربي الحديث. كان يلقب برائد المسرح الذهني، سمِّيت طريقته في كتابة المسرحيات بالمسرح الذهني لصعوبة تجسيدها في عمل مسرحي، وكان توفيق الحكيم يدرك ذلك جيدا حيث قال في إحدى اللقاءات الصحفية : “إني اليوم أقيم مسرحي داخل الذهن وأجعل الممثلين أفكارا تتحرك في المطلق من المعاني مرتدية أثواب الرموز لهذا اتسعت الهوة بيني وبين خشبة المسرح ولم أجد قنطرة تنقل مثل هذه الأعمال إلى الناس غير المطبعة”. يتكلم في كتابه (أدب الحياة) عن ضعف المسرحية العربية وأسبابها فيقول:

ضعف المسرحية في الأدب العربي أمر طبيعي. لأنها نوع لا يمت بصة إلى أصول هذا الأدب، وإذا كان من الممكن إيجاد الصلة بين القصة والوراية، وبين المقامة في الأدب العربي كما اعتبرت عند الحريري وبديع الزمان، وفي الأسطور، كما ظهرت في قصص (عنترة) و(ألف ليلة وليلة)، فإن المسرحية العربية لا يمكن أن تجد لها اتصالًا بالأدب العربي، لأن منبع المسرحية هو أدب اليونان، وقد أهمل العرب الأدب اليوناني. فإذا دخَلت الأدب العربي اليوم فعلى أنها شيء مستحدث، وما دامت شيئًا مستحدثًا عليه فلا بد من أن تحتاج إلى وقت طويل حتى تصبح فرعًا قويًا في هذه الشجرة القديمة، وقد ساعد في إظهار الضعف حاجة المسرحية إلى التمثيل. وفن التمثيل في الشرق العربي لم ترسخ له قدم بعد. ولما كانت فرق التمثيل في بلادنا العربية ليست في الغالب مستقرة ولا مستمرة، فإن ارتباط المسرحية بالتمثيل أدى إلى خضوعها لعين المصير، أي عدم الاستقرار والاستمرار اللازمين للنمو والنضج. وهذا ما جعلني أفكر منذ ربع قرن في فصل مصير المسرحية عن مصير التمثيل.

ويوم جازفت بإخراج (أهل الكهف) في كتاب قبل إخراجها على المسرح اعتُبِر هذا عملًا جريئًا وجديدًا. فالمرحوم شوقي نفسه لم يكن يطبع وينشر مسرحياته الشعرية إلا بعد عرضها على الجمهور ممثلة فوق خشبة المسرح. فكان التمثيل هو الأصل عنده، والكتاب هو التابع. فهو على الرغم من القيمة الشعرية العالمية لمسرحياته لم يقدمها إلى الناس منفصلة عن التمثيل في أول أمرها. وهنا الخطورة في نظري على نمو المسرحية في بلد لم يستقر فيه التمثيل. فهي تظهر وتختفي، وترتفع وتهبط تبعًا لوجود المسرح أو اختفائه وارتفاعه وانحطاطه. لذلك كان همي أن أفصلها عن المسرح وألحقها بالأدب، لأن الأدب في بلادنا أكثر استقرارًا وارتفاعًا. فدفعت بأهل الكهف إلى المطبعة متجاهلًا المسرح – الذي كان وقتئذ في حالة احتضار حقيقي – وكان لي ما أردت من إيجاد جمهور للمسرحية المطبوعة يطالعها في كتاب، باعتبارها فنًا مستقلًا.

وبوجود جمهور يقرأ المسرحية دون الحاجة إلى مسرح، تستطيع المسرحية أن تتحرر من كل قيد، وأن تنمو طليقة. على أن لهذا التحرر أيضًا خطورته. فقد اتضح لي بالتجربة أن نمو المسرحية المتحررة في نطاق الكتاب، وفي بيئة الأدب، هو الغالب على حساب نهضة التمثيل داخل المسرح. لأنها بنموها مستقلة في الكتاب، تسبق في أكثر الأحيان المسرح المعاصر لها بجيل أو جيلين، لأنها تستطيع أن تنمو أسرع بكثير مما ينمو هو، لأنها حرة في النمو، وهو مقيد بروابط مالية واجتماعية.

وهنا مشكلة المسرحية العربية، فهي بظهورها متأخرة عن أختها بألف عام ونيف لا تستطيع مثلها أن تسير مع المسرح خطوة خطوة. فهي إما أن تحاذيه فتضعف بضعفه، وإما أن تتحرر منه بتسبقه.

والعلاج في نظري هو أن نولي اهتمامًا جديًا بالمسرح، فننشئ مسارح صغيرة كأنها جامعات لها نظام مستقرة، وبرنامج جدي يحوي روائع الآثار الرفيعة والعالية.

وفي هذه البيئة الفنية الجدية يتربى جيل من الفنانين المثقفين والمؤلفين الممتازين والنظارة المستنيرين المتذوقين. وبهذا تساير المسرحية الرفيعة المسرح الرفيع، دون أن تسبقه أو تتخلف عنه.