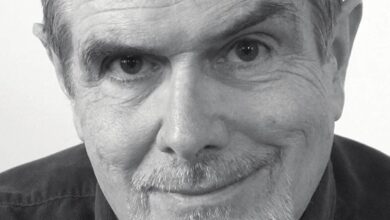

لقاء مع الروائي البرتغالي خوزيه ساراماغو

خوزيه ساراماغو (1922-2010) روائي برتغالي حائز على جائزة نوبل للأدب (عام 1995) وكاتب أدبي و مسرحي وصحفي. مؤلفاته التي يمكن اعتبار بعضها أمثولات، تستعرض عادة أحداثا تاريخية من وجهة نظر مختلفة تتمركز حول العنصر الإنساني. من أبرز رواياته وأشهرها رواية (العمى) التي نُشرت في عام 1995. قضى طفولته في مدينة لشبونة البرتغالية، وفي سنوات حياته الأخيرة قطن في ملانزراروت في جزر الكناري التابعة لاسبانيا. تنقل لكم ساقية ترجمة حصرية لأحد لقاءاته (المصدر) التي قامت بها الصحفية (دونزيلينا بارروسو)، تبتدئ المقابلة بالسؤال:

هل تفتقد لشبونة ؟

لا أعتقد بأن المسألة افتقاد أو عدم افتقاد. إذا كان الافتقاد، كما قال الشاعر، هو تلك العاطفة -أو القشعريرة في العمود الفقري- فالحقيقة أنني لا أشعر بتلك القشعريرة.مجرد أنني أفكر بها كثيرًا. لدي الكثير من الأصدقاء هناك وأورهم من فترة لأخرى، لكن إحساسي تجاه لشبونة الآن هو أنني لم أعد أعرف كيف أمضي أوقاتي فيها، وإلى أين أذهب. عندما أكون هناك لبضع أيام، أو أسبوع أو اثنين فإنني أعود لعاداتي القديمة. لكنني أفكر بالرجوع إلى ملانزراروت سريعًا. أحب المكان والناس هنا. وأعيش هنا بطريقة جيدة. ولا أظنني سأغادر هذا المكان أبدًا. ربما أفعل .. كلنا يجب أن نغادر يومًا ما .. لكنني إذا فعلت فسيكون ضد إرادتي.

تكيفت بسهولة. أنا أؤمن بأنني شخص لا يعقّد حياته. لقد عشت حياتي بدون إضافتي للدراما لكل شيء .. سواءً أكانت أمور جيدة أو لا. أنا ببساطة أعيش هذه اللحظات. بالطبع أحس بالحزن من فترة لأخرى .. أحس به ولكن .. دعني أقولها بطريقة أخرى .. لا أبحث عن كوني مشوِّقًا.أنا الآن آكتب كتابًا، وسيكون من الممتع جدًا أن أخبرك عن العذاب الذي أقاسيه أو الصعوبات في تكوين الشخصيات. أو الفروقات الصغيرة والدقيقة في سرد القصة المعقد. ما أقصد هو أنني أحاول القيام بكل شيء بشكل طبيعي قدر الإمكان. بالنسبة لي ؛ الكتابة هي وظيفة، وأنا لا أفصل العمل (الوظيفة) عن الكتابة كشيئين لا علاقة بينهما. أقوم بترتيب الكلمات واحدة تلو الأخرى. أو واحدة قبل الأخرى، لأحكي القصة، لأُخبر القارئ بشيء أعتبره مهمًا أو مفيدًا، أو على الأقل هو كذلك بالنسبة لي. وليس الأمر بأكثر من ذلك، أنا فقط أعتبر هذه وظيفتي.

عندما تنشغل بأمر ما فاكتمال العمل يحتاج إلى الاستمرارية، رواية مثلًا، أقوم بالكتابة كل يوم. وبطبيعة الحال فالإنسان معرض لنوع من المقاطعة من فترة لأخرى، كأعمال البيت، أو السفر بعض الأحيان، لكن بشكل عام أعتقد بأنني مواظب جدًا. ومنضبط جدًا. لا أرغم نفسي على الكتابة في ساعات محددة أو ساعات معينة من كل يوم، لكن العمل بمقدار ما بحاجة إلى نوع من الالتزام تجاهه، وفي العادة يكون ذلك بمقدار صفحتين يومية. كتبت اليوم صباحًا صفحتين من روايتي الجديدة، وغدًا سأكتب اثنتين أخريتين. قد لا تعتقد بأن صفحتين فقط كافية لليوم الواحد. لكن حقيقة انشغالي بأمور أخرى تحتم ذلك، ككتابة أعمال أخرى، إجابة بعض الرسائل، كما أن صفحتين يوميًا تضمن لك ثمانين صفحة سنويًا. في النهاية، أنا إنسان طبيعي. ليس لي عاداتي الغريبة. لا أضيف الدراما لكل شيء. وفوق ذلك، لست رومنسيًا تجاه الكتابة. لا أتحدث كثيرًا عن صعوبات الإبداع. لا أخاف الصحفات الفارغة، وكل هذه الأمور التي نسمع بها تجاه الكتابة. لا أعاني من هذه المشاكل أبدًا. لدي مشاكل طبيعية يعاني منها أي إنسان يقوم بأي عمل. أحيانًا لا تنتهي الأمور كما أردتها أن تنتهي، أو لا تنتهي أصلًا. عندما لا تنتهي الأمور كما أردت لها، فأنا فقط أتقبلها كما انتهت.

نعم، أفعل ذلك. آخر كتاب كتبته على آلة الكتبة الكلاسيكية كان (قصة حصار لشبونة). الحقيقة هي، أنني لم أجد صعوبة في التأقلم على لوحة المفاتيح إطلاقًا. مخالفًا لِما يُقال بأن الحاسوب يجعل من أسلوب الكتاب أقل جودة، فأنا لا أعتقد بأنه يقلل من جودة أي شيء، على الأقل إذا ما استخدم بالطريقة التي استخدمته بها، كآلة كاتبة. ما أفعله على الحاسوب هو ذاته ما كنت لأفعله على آلتي الكاتبة إذا ما زلت أملكها. الفارق الوحيد هو أنه أكثر نظافة، ومريح أكثر، وأسرع، وأفضل من جميع النواحي. وبالنسبة إلى ما يُقال عن أن الانتقال من الكتبة باليد إلى الكتابة على الحاسوب، يغيِّر من أسلوب الكاتب، فأنا لا أؤمن بهذه الحالة. إذا كان للشخص أسلوبه الخاص، وكلماته الخاصة، فكيف من الممكن للحاسوب أن يغيّر من ذلك ؟ولكن ما زال لدي ارتباط قوي -وهو أمر طبيعي- بالورق. وللصفحات المطبوعة. دائمًا ما أقوم بطباعة كل صفحة انتهيت منها. بدون الصفحة المطبوعة أحس …

نعم، هو الأمر كذلك.

بعدما أنتهي من العمل، فأنا أقوم بقراءة النص كاملًا. وبالعادة في هذه المرحلة توجد بعض التعديلات، تغييرات بسيطة متعلقة بتفاصيل معينة، أو الأسلوب، أو تغييرات أجعلها أكثر دقة، ولكنها لسيت أساسية أبدًا، أستطيع القول بأن 90٪ من العمل النهائي هو ما قمت بكتابته أول مرة. لا أقوم بما يفعله بعض الكتّاب، من كتابة تجريدية للقصة كعشرين صفحة مثلًا، ثم يتحول ذلك إلى ثمانين أو مئتين وخمسين صفحة. أنا لا أقوم بذلك، أعمالي تبتدئ ببذرة ثم تنمو من ذلك. لدي -للآن- 132 صفحة من روايتي الجديدة، والتي لا أنتوي تحويلها إلى 180 صفحة مثلًا، سأقدمها كما هي. ربما تكون هناك بعض التعديلات الطفيفة في بعض الصفحات، ولكنها ليست من ذاك النوع من التعديلات التي أحتاج لإجرائها إلى مسودة أولى، لتأخذ في النهاية شكلًا آخرًا، سواءً في المحتوى أو عدد الصفحات. التغييرات هي للتحسين لا لسبب آخر.

نعم، لدي فكرة واضحة عن الفكرة الأساسية، إلى أين سأصل، وعما أحتاجه للوصول إلى هذه النقطة. لكنها لسيت فكرة صلبة غير قابلة للتغيير في النهاية. أريد أن أقول ما أريد، ولكن في ذلك مرونة في الطريق للهدف. عادة ما أستخدم هذه المماثلة لتوضيح قصدي ؛ إذا ما أردت السفر من لشبونة إلى بورتو، فأنا لا أعرف إذا ما كانت طريقي مباشرة إلى بورتو. من الممكن مثلًا أن أمر في طريقي على كاستيلو بلانكو للوصول، مما سيبدو سخيفًا لأن كاستيلو بلانكو تقع على الحدود الاسبانية البرتغالية، بينما بورتو ولشبونة تقعان على الساحل الغربي للبرتغال.ما أقصده هو أن الطريق من مكانٍ لآخر هو دائمًا متعرج وغير مباشر، لأنه يتحتم عليك في النهاية محاباة التطور في السرد، مما يحتاج إلى إضافة أشياء لم تكن بحاجة لها من قبل. يحتاج السرد لأن يكون مكملًا للحاجة في تلك اللحظة، مما يمكننا القول بأنه لا يمكن التخطيط لكل شيء بطريقة مسبقة. حتى إذا ما كانت هناك خطة مسبقة للقصة -حتى إذا ما كان ذلك ممكنًا، التخطيط المسبق لكل تفاصيل القصة- سيخرج العمل الأخير فاشلًا بالكامل. سيكون محتمًا على الكتاب أن يتواجد قبل تواجده الفعلي. إذا ما أرغمت كتابًا على التواجد قبل تواجده الفعلي فأنت تنافي طبيعة تطور السرد الذي يُسرد.

دائمًا، ليست لدي طريقة أخرى للكتابة. وأعتقد بأن هذه الطريقة في الكتابة قد سمحت لي -لست متأكدًا من طريقة أقولها بها- بأن أخلق عمل له كيان جامد، أو تركيب متماسك، في كل أعمالي، في كل لحظة آخذ بالحسبان ما حدث مسبقًا. تمامًا كالذي يرفع بنيانًا وعليه أن يوازن العناصر واحدة فوق الأخرى ليمنع البناء الكُلّي من التهالك. فالكتاب يتطور بمرور الزمن، في مساحته الخاصة، وليس كهيكل مسبق التخطيط.

أنا لا أؤمن بالإشارة إلى أن الشخصيات لهم حياتهم الخاصة وأن الكتاب عليه اتباعهم. يجب أن يكون الكاتب حذرًا حتى لا يقوم بأمر يخالف شخصية الشخصيات في الرواية، ولكن الشخصية لها استقلالها. الشخصية حبيسة الكاتب، بين يديّ أنا، لكنه حبيس بطريقة لا يدرك فيها بأنه حبيس. الشخصيات كالدمى المرتبطة بخيوط بين يدي الكاتب، لكنها خيوط مرخية. الشخصية تستمتع بوهم الحرية، والاستقلالية، لكنها لا تستطيع القيام بأمور لا أريدها أنا الكاتب، فالكاتب يشد الخيوط من فترة لأخرى ليخبرهم لأنه في محل السلطة المطلقة في عالم الرواية.لا يمكن أن ينفصل السرد عن الشخصيات في الرواية. فالشخصيات وُجدت أساسًا لتخدم التركيب الذي يريد الكاتب أن يخلقه. فإذا ما قمت بخلق شخصية في القصة فأنا أعرف السبب لإيجاده، وما أريد منه، صحيح بأن الشخصية في البداية لم تكن مكتملة التكوين، لكنها تتطور مع القصة. وأنا من يقوم بهذا التطوير. على سبيل الدقة فأنا أترك للشخصية تطوير ذاتها مع السرد، وأنا أصاحبه فيها. الأمر هو أنني لا أقوم بتطوير الشخصية عكس ذاتها. وإلا ستبدأ الشخصية بالقيام بأمور ليس في متسعها القيام به. مثلًا، فأنا لا أستطيع أن أجعل الشخصية تقوم بجريمة ما إذا لم يكن ذلك في منطق تلك الشخصية، بدون دافع، مما هو مهم لتسويغ الفعل للقارئ، لن يكون ذلك معقولًا. مثال آخر، (بالتسار وبليموندا) هي قصة حب. في الحقيقة، أستطيع أن أطلق عليها بأنها قصة حب جميلة. لكنني بعدما انتهيت من الرواية اكتشفت بأنهما لم يتبادلا كثيرًا من عبارات الحب التي نعرفهما عن المحبّين. كلاً من بالتسار وبليموندا لم يتحدثا بتلك الطريقة التي نعتبرها طريقة العشاق. قد يعتقد القارئ بأن ذلك كان مخطط له مسبقًا، لكنه لم يكن. وكنت أنا أول المتفاجئين من ذلك. كيف يمكن ذلك؟ لقد قمت بكتابة قصة حب بدون كلمة حب واحدة في محادثاتهما.تخيل الآن، بأنه في وقت ما بالمستقبل، في نسخة معدلة، كنت سأقوم بتغيير المحادثات بين هذين الاثنين وأكتب بعضًا من الكلمات هنا وهناك. سيشوه ذلك هاتين الشخصيتين تمامًا. أعتقد بأنه حتى القارئ بدون معرفة الكتاب بشكله الحالي، سيكتشف بأن هناك شذوذ أو انحراف في القصة. كيف يمكن لهذه الشخصيتين اللتين كانتا بالقرب من بعضهما من الصفحة الأولى أن يقولا لبعضهما”أحبك” في الصفحة مئتين وخمسين ؟وهذا ما أعنيه باحترام كمال الشخصية -عدم جعله يقوم بأمور خارجة عن شخصيته، وعن عقله الداخلي، مما هو عليه الشخصية. لأن الشخصية في الرواية هي شخص متكامل- ناتاشا في (الحرب والسلم) هي شخص متكامل، جولين في (الأحمر والأسود) هي شخص متكامل، راسكولينكوف في (الجريمة والعقاب) هو شخص متكامل، الأدب يزيد من عدد سكان الأرض. الشخصية في الرواية هي شخص ليس له وجود، مجرد تخطيط من كلام على سرد في الورق الذي نطلق عليه مسمّى الكتب. نحن نفكر بهم كأناس حقيقيين، هذا هو الحلم، أتوقع لكل روائي، أن يكون أحد شخصياتهم أحدًا على الواقع.

أتوقع، وأنا أقوم بخطيئة الافتراض فقط، ولكن لأقول الحقيقة، أتوقع بأن كل شخصياتي، من الدهّان أو الرسام، هم بالفعل أشخاص على الواقع بشكل أو بآخر. أعتقد بأن هذا بسبب حقيقة أن كل الشخصيات، بطبيعة الحال، هي مجرد نسخ أو تقليد لأشخاص حقيقيين. ومنهم من يضيف نفسه إلى هذا العالم ليعيش فيه. إنها شخصيات خيالية ينقصها الجسد الفيزيائي. هذه هي طريقتي في رؤيتهم، لكن قد يُقال بأنني متحيز ككاتب.بالنسبة لي ؛ زوجة الدكتور في روايتي (العمى) هي شخصية مميزة جدًا. لدي -شخصيًا- صورة مرئية ومحددة لها، كما لديّ لكل الشخصيات في الرواية، بغض النظر عن حقيقة أنه ليس في الرواية أي وصف لملامحهم.يسعدني بأنه لديّ صورة محددة عنها، مما هو مؤكد أنه لم ينتج عن وصف فيزيائي (أو حسي) لأنه لم يكن هناك أي أوصاف في الرواية. لا أعتقد بأنه من المهم أن تصف أنف الشخصية أو ذقنها. أحس بأن الكاتب سيفضل أن يبني، شيئًا فشيئًا، شخصياتهم الخاصة، وسيترك للقارئ جزء التخيّل للأوصاف والملامح الشكلية.

كحال كل رواياتي، (العمى) نِتاج لفكرة ظهرت فجأة في عقلي. بينما كنت جالسًا في مطعمٍ ما، منتظرًا أن يُقدّم لي غذائي، ففكرت فجأة، ماذا لو كانوا كلهم عميانًا ؟كما لو كنت أجاوب سؤال نفسي، لكننا نحن بالفعل عميان. كانت هذه بذرة الرواية. بعد ذلك، كان عليّ فقط تصوّر الظروف الأساسية، والسماح للعواقب أن تكبر. إنها عواقب وأحداث مخيفة، ولكنها أيضًا مبنية على أساس منطقي. ليس هناك أي خيال جامح في (العمى)، هي فقط تطبيق منظم للسبب وما يترتب عليه.

أتعلمين بأن (جيوفاني بورتيرو) مترجم رواياتي للإنجليزية بالفترة الماضية قد توفي ؟

في فبراير الماضي، توفي بالإيدز. كانت (العمى) آخر ما ترجم، وتوفي بعد إنهائها بفترة قصيرة. بالفترة الأخيرة قبل وفاته، أصابه العمى نتيجة للأدوية التي أعطوه إياها الأطباء. كان عليه أن يختار ؛ بين الالتزام بالأدوية، وهو ما يضمن له المزيد من الوقت، أو ألا يفعل، مما يجعله معرضًا للمزيد من الأعراض. هو اختار، كما نقول، المحافظة على بصره، وقام بترجمة رواية (العمى). هو مشهد محبط صراحة، ومستفز جدًا.

فكرة كانت تراودني منذ 1972. فكرة الحصار لمدينة، لكن لم أحدد ما هي المدينة. ثم تطورت لتكون قصة حصار حقيقية، والتي فكرت بأن تكون قصة حصار لشبونة من قِبل القشتالة في 1384. وأضفت إليها شيئًا من حصار آخر للمدينة ذاتها حصل بأواخر القرن 12، وكانت الرواية في النهاية خليطًا بين هذين الحصارين التاريخيين. تخيلت حصارًا مضى بفترة ما، وحال الأجيال المحاصرة، حصار اللاعقلانية، يمكنني أن أقول بأن الهدف لم يكن الوصف لحال الأناس المحاصَرة والآخرين المحاصِرين، أو أيًا كان ذلك.في النهاية، انتهت الرواية كما أردت لها أن تنتهي، تأملًا في فكرة الحقيقة التاريخية. هل التاريخ حقيقة ؟ هل ما نطلق عليه “تاريخ” يخبرنا بالقصة كاملة ؟ التاريخ حقيقة هو خيال، لا أشترط القول بأن الوقائع مخترعة، بل أن الوقائع حقيقية، ولكن في ترتيبها خيال.التاريخ مركّب ببعضه بوقائع مختارة، وتعطي بعد ذلك تسلسلًا للقصة. ومن أجل صناعة التسلسل هذا ينبغي تجاهل الكثير من الوقائع، هناك الكثير من الوقائع التي لم تدخل التاريخ، والتي بدورها سترسم منطقًا آخرًا للتاريخ إن كانت متواجدة به. التاريخ لا يجب أن يقدّم كدروس صلبة، لا أحد يستطيع القول بأنه كذلك، أو يضمن بأن هذه هي الوقائع كاملة.(قصة حصار لشبونة) ليست مجرد تدريب على الكتابة التاريخية، إنها تأمل للتاريخ كحقيقة، أو شكوك بالتعبير الأصح، فالتاريخ ليس كذبة لكنه مخادع بشدة، تتحكم به كثير من الأمور، حياتنا الشخصية مثلًا، أو حياة خيالنا، أو حياتنا الأيدلوجية والمذهبية.مثال ؛ الثورة (الانقلاب) هي كلمة “لا”، وهذه الـ”لا” ستتحول إلى “نعم” بسرعة أو بعد فترة طويلة، إذًا هي يجب أن تُقدم بأنها “لا”. دون التدخل أكثر في ذلك.أحيانًا أظن أن “لا” هي أهم كلمة في عصرنا الحالي، حتى إن كانت على خطأ. الخطر الذي يترتب عليها يغلب السالبية! “لا” لهذا العالم كما اليوم كمثال.هذه هي الحالة في هذه الرواية، هي كلمة “لا” التي غيرت حياة شخص عندما قام بإدخال هذه الكلمة إلى جملة من التاريخ الرسمي، الذي يشير إلى أن الصليبيين كانوا معاونين لملك البرتغال في احتلاله للشبونة في 1147، الشخصية (رايموندو) لم يكن مُقادًا لأن يكتب تاريخًا مغايرًا، لكنه فقط فتح لنفسه بابًا غير حياته، فنفيه للجملة تلك كان نفيًا للحياة التي كان هو يحياها أيضًا! وهذا الرفض أخذه إلى مستوىً آخرًا من الحياة عندما أزال عنه الروتين اليومي! فانتشله ذلك من الرمادية الخاصة للحياة الروتينية اليومية، إلى مرحلة أخرى، وعلاقة بـ(ماريا سارا) بعد ذلك.

نعم، هذه هي. هذه هي. في النهاية أنا أؤمن بأن هذا ما نحن عليه.

نعم، لكن ليس فقط البرتغاليين. كلنا يجب أن نعيش في المدينة في النهاية، أقصد المدينة يجب أن تكون مفهومة كنمط حياة بشكل جماعي. ولكن في الوقت ذاته، يجب أن نحيى كغرباء، مرتبطين بالمدينة أيضًا، مرتبطين بناحية احتياج وغربة معًا. وبسبب كونك غريبًا تستطيع أن تحدث شيًا من التغيير. مرتبط، غريب، كما نقول، الغرباء بطبيعتهم يكرهون أن كونهم داخل أسوار المدينة وفي الوقت ذاته هم يحيون خارجها، ولذلك يأمل بتغيير المدينة، ونأمل أن يكون تغييره إيجابيًا.

كمثال ؛ في مقابلة مع (جوي دوس دي بينهيرو) الذي كان الممثل البرتغالي بالاتحاد الأوروبي، سأله الصحفي البرتغالي: “هل تعتقد بأن البرتغال تواجه خطر خسارة سيادتها الوطنية ؟” جوابه كان: “ماذا تعني بالسيادة الوطنية؟ في القرن التاسع عشر، لم تتخذ الحكومة البرتغالية مكتبًا لأن أميرال الأسطول البريطاني المُعَسْكِر في نهر (تاغوس) لم يسمح بذلك.” وبذلك، ضحك. وأكمل: هل يجب على الدولة أن يكون لها ممثلًا رسميًا في الاتحاد الأوروبي، ويعتقد بأن هذه الحادثة التاريخية مسلية؟ كما أن البرتغال لا يجب أن تشغل بالها بفقدان السيادة لأنها لم تكن لها يومًا.إذا قبل الاتحاد الأوروبي عضويتنا فيه، فمسؤولية سياسيينا، كمسؤولية سياسيي البلدان الأخرى، ستقل. وسيصبحون بعد ذلك ما كانوا عليه من الأساس، مجرد عملاء. أحد أكبر المغالطات في عصرنا هي الخطاب الديموقراطي. الديموقراطية غير واقعية ولا تعمل في هذا العالم. الذي هو عالم التمويل الدولي. الأشخاص المشاركين في صياغة هذه القوانين هم المتحكمين بالعالم. السياسييون هم مجرد وكلاء. هناك نوع من العلاقة بين ما يسمى السلطة السياسية والسلطة المالية، وهذا هو نقيض الديموقراطية الحقيقية.قد يسألني أحدهم عمّا يمكنني اقتراحه كبديل لهذه الحالة؟ وأنا حقيقةً لا أقترح شيئًا. فأنا مجرد روائي، أكتب عن العالم كما أراه فقط. وليس من وظيفتي تحويله أو تبديله. على الأقل لا أستطيع تحويله بنفسي، ولن أعرف كيف سيمكنني ذلك. أنا فقط أقول بما أؤمن أن هذا وضع العالم عليه.السؤال الآن، هو إذا ما أمكنني تقديم شيء للعالم، فماذا سيكون ؟ ما أقدمه سيُطلق عليه “التطور للخَلْف”. مما سيبدو مناقضًا للاعتقاد العام بأن البشرية يجب أن تتقدم للأمام فقط. “التطور للخلف” يعني، ببساطة ؛ بأن هذه المرحلة التي وصلنا إليها، ولا أقصد الأغنياء فقط، إنما الطبقة الوسطى، سمحت لنا أن نعيش براحة أكبر. التطور للخلف قد يعني أن دعونا نتوقف هنا، ولنعد إلى ملايين الأشخاص الذين تركناهم خلفنا. طبعًا كل هذا مجرد وهم، أو مثالي، فأنا مثلًا أعيش في لانزاروت، جزيرة يسكنها ما يقارب المليون نسمة، وما حصل لكل العالم فقد حصل لكل العالم، وأصبح من الماضي. أنا لا أطمح لأن أكون المنقذ لهذا العالم، لكنني أعيش يإيمان بسيط هو أن العالم من الممكن أن يضحي مكانًا أفضل، ومن الممكن أن يضحي مكانًا أفضل بسهولة.هذا الإيمان يجعلني أقول بأن الوضع الحالي للعالم لا يعجبني. إذا استيقظ الإنسان في يومه، وقال بأنه لن يؤذي أحدًا في يومه هذا. وباليوم التالي قال الشيء ذاته وعاش لهذه الكلمات، سيتغير العالم بفترة قصيرة للأفضل. بالطبع أن هذا غير منطقي، ولن يحدث أبدًا. كل هذا يقودني للتساؤل حول حالتنا العقلية في هذا العالم. ولهذا كتبت (العمى). وهذا هو ما قادني لنوع الأعمال الأدبية التي أنشرها لتهتم بمثل هذا النوع من المشاكل.

أنا متشائم، لكن ليس للدرجة التي تجعلني أطلق النار على رأسي. القسوة التي أتحدث معها هي القسوة الحاصلة في كل يوم وفي كل جزء من العالم، ليس فقط في الرواية. ونحن الآن مغشيين بوباء العمى الأبيض. العمى هو ترميز لعمى العقلانية البشرية. هذا العمى الذي يسمح لنا، دون أدنى شك، لإرسال مكوك إلى المريخ لفحص مكونات ذاك الكوكب، وفي الوقت ذاته نسمح لملايين البشر بأن يتضوروا جوعًا على هذا الكوكب. إما أننا عميٌ أو مجانين.

لم يكن بالضبط نفس الشيء، لكن الناس أحبوا أن يروها كذلك. فضّلوا أن يروا انفصال شبه الجزيرة الإيريبية عن أوروبا. بالطبع إن هذا جزء من القصة، وفي الحقيقية فهذا ما حصل؛ شبه الجزيرة الإيريبية فصلت ذاتها عن أوروبا وأبحرت للمحيط الأطلسي. لكن ما أردت توضيحه ليس الانفصال عن أوروبا، لأنه غير منطقي. ما كنت أعنيه وما أعنيه وأؤمن به، هو أن البرتغال واسبانيا لديها جذور لا تقتصر على أوروبا. ما كنت أقوله للقراء، هو أننا كنا دائمًا جزء من أوروبا، نحن أوروبيين، وسوف نبقى كذلك، ليس هناك طريقة أخرى. ولكن لدينا التزامات أخرى، التزامات طبيعية وتاريخية ولغوية. ولهذا، دعنا لا ننفصل عن بقية العالم، دعنا لا ننفصل عن أمريكا الجنوبية، لا ننفصل عن شبه الجزيرة الإيريبية، ولا عن إفريقيا. فشبه الجزيرة الإيريبية، كما كانت القضية في (حجر الطوافة) تنحدر عن جنوب إفريقيا وإفريقيا، ولهذا سبب. لأن قضية حياتنا كانت تتحدث دائمًا عن الجنوب، الجنوب، الجنوب، والجنوب دائمًا كان مكان الاستكشاف، نستطيع أن نقول ذلك حتى عندما يكون جنوبنا شمالًا.

نعم، ذلك الجنوب يقع في الشمال.

أوه، لقد كانت شنيعة. لا أعرف لمن هذه الفكرة، أظن بأن الناشر وضعني في ذاك الموقف. اعتقدوا بأنني أريد أن أبقى هناك، لكنني لم أقل ذلك. رأيت الفندق من الخارج بداية، وظننت بأنه جذاب جدًا. لكنني لم أقل ابقوني فيه رجاءً. أتوقع بأني وضعوني فيه بأنهم ظنوا بأن به الكثير من التاريخ. لكن إذا كان عليّ بأن أختار بين فندق غير مريح وبتاريخ وآخر مريح وبدون تاريخ .. كنت لأقول لنفسي، لكن ما هذا، لم أرى مكانًا في حياتي كهذا.

الأشياء الجدية جدًا -بطبيعة الأمر- لا تروق للقراء الأمريكيين. لكن يثير فضولي، بأنه على الرغم من ذلك، فالمراجعات التي أستلمها من أمريكا جيدة جدًا.

ما يهمني -صراحة- هو أن أقوم بعملي بشكل جيد، أقصد بمعاييري أنا في العمل، أن أكتب الكتاب بالطريقة التي أريدها أن تكون. وبعد أن يخرج الكتاب من بين يدي فيكون كأي شيء في الحياة بالنسبة لي. فالأم عندما تلد طفلها فإنها تتمنى له الأفضل. لكن هذه الحياة تنتمي إلى الطفل، وليس للأم. فالطفل هو من سيجعلها حياته، أو أن الآخرين سيصنعون له حياته، وبالتأكيد فلن تكون هذه الحياة التي تريدها الأم. لا أرى نفعًا من أن أحلم بآراء رائعة لكتبي من كل القراء، لأن القارئ سيستقبل كتابي كما يريد هو.لن أقول بأن كتبي من شأنها أن تسعد القارئ، لأن هذا يعني بأن جدارة الكتاب تكون بعدد القراء، ونحن نعلم بأن هذا غير صحيح.

نعم، كان لددي بعض التواصل مع المهاجرين هناك، المهتمين بأعمالي لسبب ما. ومما فاجأني -شخصيًا- بأن لدي جمهور جيد، على الرغم من أنني أقل اهتمامًا بالحديث عن الأدب في هذه الأيام. أعتقد بأن في ذلك بعض التعارض، كون أنني كاتب، وكوني كاتب فعن أي شيء آخر سأتحدث؟ حسنًا، أنا أكتب، لكنني كنت على قيد الحياة أيضًا قبل ما أكون كاتبًا، وكان لدي اهتمامات كأي إنسان يعيش في هذا العالم.كنت مؤخرًا في مؤتمر (براغ) عن أحد أعمالي الأدبية. لكننا تحدثنا عن أشياء أخرى، كالحال في البرتغال وما نفعله هناك. كنت أقول بأن التاريخ البشري يظهر معقدًا جدًا، لكنه في الحقيقة بسيط جدًا. نحن نعلم بأنا نعيش عالم عنيف. العنف أساس لاستمرار الحياة، يجب أن نقتل الحيوانات أو يقتلها أحد لأجلنا حتى نتغذى. نقطف الفواكه، ونقطف الورود لتزيين بيوتنا. هذه كلها تصرفات عنيفة ضد المخلوقات الأخرى. والحيوانات أيضًا تتصرف بذات الطريقة؛ فالعنكبوت يأكل الذباب، والذباب بدوره يأكل ما يأكله الذباب عادة. ومع ذلك، هناك فارق كبير؛ فالحيوانات ليست قاسية، عندما يلف العنكبوت ذبابةً بشبكته، فهو ببساطة يضع غذاءه للغد في الثلاجة. القسوة صنيعة الإنسان. الحيوانات لا تعذب بعضها البعض، لكننا نحن نفعل. نحن المخلوقات القاسية الوحيدة في هذا العالم.هذه الملاحظات تقودني للتساؤل التالي، والذي أعتقد بأنه منطقي جدًا: إذا كنا نحن المخلوقات القاسية هنا، كيف نقول بأننا مخلوقات منطقية؟ لأننا نتكلم؟ لأننا نفكر؟ لقدرتنا على الابتكار؟ حتى مع كل هذه القدرات فإننا لا نتوقف عن كل أفعالنا السلبية والعنيفة التي نتشاركها. هذه هي المشكلة الأخلاقية التي علينا أن نتحدث عنها، ولهذا أجد اهتمامي بالأدب يقل يومًا بيوم.أحيانًا أفكر في نفسي، أتمنى ألا يكون بمقدورنا مغادرة هذا الكوكب، لأننا إذا انتشرنا في العالم، فعلى الأرجح لن نتصرف بطريقة مختلفة في أي مكان آخر. إذا استطعنا أن نسكن الفضاء، وأنا لا أؤمن بإمكانية ذلك، سنكون مثل العدوى أو المرض. نحن على الأرجح فيروس من نوع آخر، ومن سوء الحظ أننا نعتقد بأننا مركز الكون. لقد كنت مؤخرًا متأكدًا من ذلك، عندما قرأت عن (سوبر نوفا) التي انفجرت. فالنور الذي يصل إلينا من الشمس، في ثلاث أو أربع سنوات الماضية، احتاج إلى 166 ألف سنة للوصول إلينا، فأعود وأقول بأنه من غير الممكن أن نصل إلى مثل هذا البعد، ليس هناك من خطر.