كيركي في (أوديسية) هوميروس .. السحر والساحرات وأوديسيوس

الجزء الأول من مقالة "ميديا والنساء في القصة العالمية"

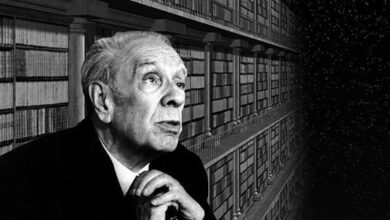

هوميروس

(هوميروس) الشاعر الذي عاصر حرب طروادة في القرن التاسع قبل الميلاد، وكتب شعره الأعظم عنها (الإلياذة) تلتها (الأوديسة).

لم يكن (هوميروس) اسم الشاعر بل كان لقباً للشاعر باللغة الإغريقية القديمة، والذي يعني الأعمى، فقد قيل إنه فقد بصره آخر حياته بعد مشاركته في طراودة. وقيل إن (هوميروس) ليس شخصاً واحداً فقط، بل هو مجموعة من الشعراء، وهو شخصية خيالية لا وجود لها على أرض الواقع، و(هوميروس) هو الاسم الذي يمثّل هذه المجموعة؛ نظراً لاستحالة كون كل هذا العظمة الشعرية والأدبية في رجل واحد فقط! وقال آخرون بل إن (هوميروس) بالفعل شاعر كتب (الإلياذة)، لكنّ شاعراً آخر مجهولاً قد كتب (الأوديسة)؛ نظراً لاختلاف الزمن والأسلوب! ذلك أن (الأوديسة) كُتبت في السبعمائة قبل الميلاد. لكن تم الرد على تغير الأسلوب بأن من الطبيعي أن يتطور الأسلوب مع التقدم في العمر لدى غالب الشُعراء، ولم يتم إثبات تواريخ كتابة القصائد.

وهذه الأقاويل والتكهنات لم تؤثر للحظة على اسم (هوميروس)، فقد لُقّب بالمعلّم الأول في عالم الشعر والأدب.

السحر في عالم (هوميروس)

كان السحر عند (هوميروس) خيالاتٍ لامتلاك القوى .. القوى الخارقة! كان سحر (هوميروس) ألوهية صغرى.. كان القوة في جوهره .. القوة لتغيير العالم! القدرة على التأثير على البشر .. كان شكلا من أشكال السلطة .. كان كذلك شكلا من أشكال التحكم في المصير، وكان دفاعاً عن النفس في قصص أبطال (هوميروس).

لم يفرق (هوميروس) بين السحرة من الجنسين رجالا ونساءً. كان أفراد الأسرة سحرة رجالها ونساؤها دون أدنى تفرقة! كان (آييتس) و(كيركي) الأخ والأخت الشقيقين السحرة الأقوى على الإطلاق. وكانت أختهم (باسيفاي) ساحرة كذلك،

ثم وُلدت ميديا ابنة (آييتس) التي كبرت لتصبح أشهر الساحرات على الإطلاق.

كان السحر في قصص (هوميروس) مرتبطاً بالحب واللعنات، وكان السحر بالنسبة إليه معرفة وحكمة. كان السحر المعمول باستخدام خلطات الأعشاب والنباتات معرفة خارقة للطبيعة، لم تتواجد المردة والشياطين في عالم سحر (هوميروس)، كان هناك عوالم سفلية من الأموات والأرواح، وكان هناك إراقة للدماء من أجل استدعاء الأرواح.

وكان عالم السحر مرتبطا بالطيور أيضا، حيث ساد الاعتقاد بأن للطيور القدرة على الانتقال بين عوالم الأحياء والموتى، وكانت تأخذ معها الساحر للانتقال من عالم الأحياء إلى عالم الموتى. وكان آييتس يملك قوة إحياء الموتى. وكانت هذه المعارف تعدّ معارف إيجابية وليست شريرة على الإطلاق.

وقد جعل (هوميروس) للسحرة بعض السمات؛ كالعصا في اليد، والتلويح بها في حركة لإلقاء التعاويذ، إضافة إلى العلاقة القوية بين السحرة والحيوانات.

تتواجد القطط دائما حول السحرة، وقد كان لدى (كيركي) قطة تسميها أسدي، بالإضافة لامتلاكها مجموعة كبيرة من الأسود والذئاب. وكان لدى (آييتس) مجموعة كبيرة من التنانين.

عُرفت الساحرات كذلك بالضفائر، في مظهر يوحي بالغرابة والجمال. قيل إن الضفائر آلية لربط وفك العقد لتعاويذ السحر؛ من أجل إطلاق الطاقة السحرية. وقيل بل كانت الجدائل لخشية الساحرات من تعلق خصل شعورهن في أغصان الشجر عند ذهابهن لجمع الأعشاب من أجل عمل السحر.

عُرفت (كيركي) بالضفائر في وصف (هوميروس) لها، فقد كان يقول إن ضفائرها تملك القدرة على الخلق والدمار، وعلى تغيير الأقدار. كانت (كيركي) أول ساحرة في الأدب الغربي. تنافسها في اللقب الساحرة اندور في التوراة لكن وصف “ساحرة” لم يتم إثباته على اندور، وعلى ذلك تتوج (كيركي) كأول ساحرة في الأدب.

(كيركي) .. “الآلهة التي تتحدث كالبشر!

هكذا وصف (هوميروس) (كيركي)؛ ابنة إله الشمس (هيليوس) وحورية البحر (بيرسي). قيل إنها آلهة القمر وأنها ذات أصل بابلي. وقيل إنها آلهة الحب!

عاشت (كيركي) طفولتها وحيدة بين الآلهة، وبعد أن كبرت وقعت في غرام (بيكوس)، الذي سُمي بهذا الاسم لاعتماده على نقار الخشب في العرافة. وقد كان (بيكوس) فارسا ماهرا ووسيما للغاية سعت خلفه الحوريات لجماله. لكنه كان متزوجا من (كانسيس)، لكنّ ذلك لم يمنع (كيركي) من الوقوع في غرامه! إلا أن حبها قُوبل بالرفض والازدراء فما كان من سيدة كـ(كيركي) إلا أن تنتقم أشدّ الانتقام! قامت (كيركي) بتحويل (بيكوس) إلى نقار خشب! وقامت بتحويل رفاقه إلى مجموعة متنوعة من الوحوش. تاهت إثر ذلك زوجة (بيكوس) بجنون في الغابة حتى لقت حتفها على ضفاف نهر التيبر، تاركة خلفها ابنا لها من (بيكوس) يدعى (فاونوس).

تزوجت (كيركي) بعد ذلك أمير كولشيس، وقيل ملك سرماريا. وفور انتهاء شهر العسل تولت (كيركي) السيطرة التامة على عرش مملكة زوجها ثم سممته حتى تستولي استيلاءً كاملاً على الحكم. لكن بمجرد اكتشاف قتلها لزوجها لم يكن أمامها سوى الفرار خياراً. فرّت أو قيل نُفيت من قبل والدها إلى جزيرة آيايا التي تقع وراء الشرق والغرب عند بزوغ الفجر على ساحل إيطاليا..

تم ربط (كيركي) بطيور الموت المعروفة باسم (كيركوس)؛ لأن صرخات هذه الصقور تصدر بصوت: “كيرك كيرك”. وهي صقور تُطوّق فرائسها قبل أن تقتلهم. وكانت (كيركي) تُطوّق فرائسها البشرية داخل منزلها على الجزيرة قبل أن تلقي بتعاويذها السحرية عليهم كذلك.

وقيل من الكلمة اللاتينية سيرك وجذرها “سيرس”، وتعني لعبة جنائزية، وهذا يوافق وصف عرين (كيركي) أو “سيرس| على جزيرتها. ونجد اسم كيركي يُكتب باليونانية بحرف الكي وبالانجليزية بحرف السي، لذلك نجده تارة ينطق كيركي وتارة سيرس!

صقلت (كيركي) مهارتها في حرفة السحر بنفسها على الجزيرة على مدى مائة جيل كما قيل. تقول (كيركي) عن ممارستها للسحر:

كنت أسير في عالم نعسان وبليد وخامل، ثم علمت أنه يمكنني ثني العالم لإرادتي حيث تم ثني القوس للسهم! كنت سأفعل ذلك العمل الشاق ألف مرة للحفاظ على هذه القوة التي في يدي. فكرت هذا ما شعر به زيوس!

ترى (كيركي) العمل كالحب يصنع الحياة، تقول (كيركي) بعد إتقانها السحر: “طوال هذا الوقت كنت حائكا بلا صوف، سفينة بلا بحر”.

رحلة (أوديسوس) إلى إيثاكا

يروي (هوميروس) حكاية (كيركي) الشهيرة و(أوديسوس) في (الأوديسة). كان (أوديسوس) ملك إيثاكا، وكانت (الأوديسة) تركز على رحلة (أوديسوس) البحرية للعودة إلى إيثاكا بعد تروي أو ملحمة طروادة. والتي استغرقت منه عشرة سنوات ضاع فيها هائما في البحر يواجه تحديا تلو الآخر، بسبب غضب إله البحر منه؛ لتهوّر بحارته. حتى ظنت (بينولوبي) زوجة (أوديسوس) أن زوجها قد مات في تروي، وكان عليها رفض العروض الكثيرة التي انهالت عليها بالزواج، خاصة بعد عودة المحاربين من طروادة. وتنتهي (الأوديسة) بعودة (أوديسوس) لزوجته، وانتقامه من كل الرجال الذين حاولوا الوصول إليها.

رست سفينة (أوديسوس) على شاطئ جزيرة آيايا، فأرسل (أوديسوس) ثلاثة وعشرين رجلا من بحارته؛ ليستكشفوا الجزيرة قبل دخوله لها.

صادف رجاله مجموعة متنوعة من الحيوانات البرية، وأثار دهشتهم أن الحيوانات كانت تقترب منهم بطريقة ودية، في محاولة لإلقاء التحية! ورغم كون هذا اللقاء محيرا جدا إلا أن البحارة استمروا في استكشاف الجزيرة، حتى وصلوا لمنتصفها فسمعوا غناءا هادئاً جميلا من بعيد، – شيء ما آسرٌ في الأغاني الهادئة ترغمنا بمحض إرادتنا على استرعاء السمع، تجذبنا تغوينا لملاحقتها بكل انتباه، نحنو لها وكأننا سنلقى السعادة عند الوصول لمصدر الصوت -، ربما لذلك اتبع البحارة الصوت لمعرفة مصدره على الرغم من الغرائب التي شاهدوها، ليتفاجئوا بـ(كيركي) واقفة أمامهم مرحبة بهم! دعتهم (كيركي) إلى منزلها لتقديم الضيافة، وإقامة وليمة على شرفهم. وبمجرد انتهاء البحارة من تناول الطعام حتى شعروا بالخدر، ثم بدأت أجسادهم بالتحول إلى أجساد خنازير. فأخذتهم (كيركي) إلى الحظيرة التي خصصتها لهم. بحّارٌ واحد تمكن من الهرب، فرّ هاربا إلى السفينة ليخبر (أوديسوس) بما حصل لبقية البحارة. واقترح عليه أن يغادر الجزيرة على الفور بلا عودة، لكن (أوديسوس) أبى أن يتخلى عن رجاله ويتركهم لهذا المصير.

ودخل إلى الجزيرة باحثا عنهم من أجل إنقاذهم، فالتقى هناك بـ(هرمس) مبعوث الآلهة؛ ليخبره بكيفية إنقاذ رجاله، وحماية نفسه من كيركي. فلما التقى (أوديسوس) بـ(كيركي) رحبت به بأذرع مفتوحة ظنّا منها أنها وجدت ضحية جديدة من ضحاياها. تظاهر (أوديسوس) بالنوم بعد تناوله الطعام الذي أعدته (كيركي). وجهت (كيركي) عصاها السحرية نحوه ولما ضربته بها تفاجأت به يقفز واقفا موجها سيفه نحو عنقها! تفاجأت (كيركي) واستسلمت فورا راكعة له استجداءً للرحمة.

استجابت (كيركي) لـ(أوديسوس) وأعادت له بحارته، بل إنها قدمت نفسها وبيتها له. طلب منها (أوديسوس) بأن تعيد رجاله أجمل وأطول مما كانوا عليه تعويضا لهم عما أصابهم. لكن (أوديسوس) لما همّ بإعادة رجاله لطبيعتهم كبشر فرّوا منه هربا واختبأوا، وعندما تمكن (أوديسوس) من الإمساك بأحدهم وأعاده لبشريّ، وكان (إلفونروس) تفاجأ بأنه كان أبعد ما يكون عن الشكر والامتنان! بل إنه كان غاضبا حانقا ممتعضا، واشتكى قائلا:

إذاً أعدتني للاشتغال؟! مرة أخرى! أعدتني للتعرض للمضايقة وللتعرض للمخاطر، ولإجبار عقلي وفكري على اتخاذ قرارات جديدة؟! لقد كنت سعيدا جدا بحالي كخنزير، كنت أتمرغ في الوحل طوال اليوم، مستمتعا بأشعة الشمس الدافئة، ألتهم الطعام في أي وقت وبأي كمية. وتخلصت من كل الشكوك وكل الأفكار، لماذا أتيت وأعدتني إلى هذه الحياة البغيضة؟!

يتساءل (باومان) هنا في مقدمة كتاب (الحداثة السائلة): “لماذا أصبحت الحرية لعنة؟!” ويجيب -باعتبار أن الوضع لا يزال مشابها للواقع اليوم-: إننا قد نلقي اللوم على الثقافة الحديثة التي صممت لجعل الناس متعطشين للترفيه، بدلا من الإشباع الفكري. أو أن ننتقد الليبرتارية وارتباط السعادة بمساحة الحرية. ويتفق (باومان) مع (توماس هوبز) و(إميل دوركايم) في التشكيك في فوائد الليبرتارية للحرية.

ونلحظ هنا الفرق الكبير بين الراحة والحرية. الحرية جهد والراحة سكون. غالبا المرتاح لا يُبدع والحرية إبداع! المرتاح ربما يجد متسعا من الوقت ليتعلم أكثر ليطلع أكثر، لكن الضغط وحده من يدفع الإبداع للظهور، أيا كان نوع الضغط، وأيا كان نوع الإبداع. من هنا استحق العظماء عظمتهم؛ لأن للحرية مصاعب وضغوط تحملت عظامهم ثقلها بكل جلادة وصبر حتى تكسرت؛ لتنتج لنا كمية من الإبداع الفكري الرائع!