ساراماغو، في مديح التشاؤم، ودوره في التغيير

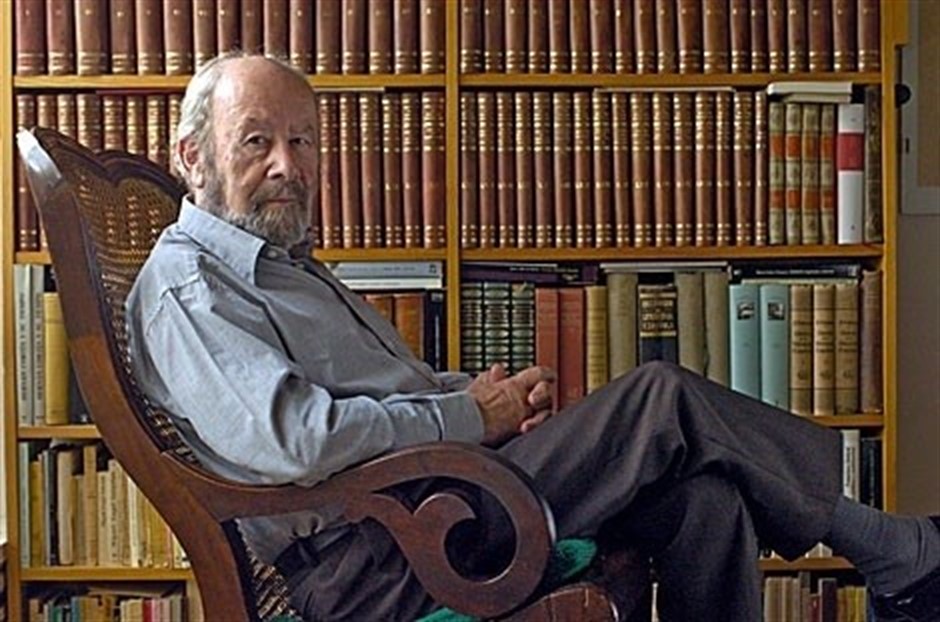

جوزيه ساراماغو (1922 – 2010) روائي برتغالي حائز على جائزة نوبل للأدب وكاتب أدبي و مسرحي وصحفي. مؤلفاته التي يمكن اعتبار بعضها أمثولات، تستعرض عادة أحداثا تاريخية من وجهة نظر مختلفة تتمركز حول العنصر الإنساني. نال جائزة نوبل للآداب في عام 1998.

في كتاب (صحبة لصوص النار)، قامت الصحفية الشاعرة اللبنانية (جمانة حداد) بحوار مع (ساراماغو)، نقتبس منه شيئًا متعلقًا بمديح التشاؤم، الذي اشتهر به الأخير. وعن دور هذا التشاؤم في إحداث التغيير الحياتي الذي نصبو إليه. ونبدأ بسؤال الصحفية:

هل تعتقد أن الحضارة الجديدة التي توشك على الظهور، والتي سوف يكون عنوانها العريض على الأرجح حضارة العولمة الاقتصادية، سوف تسدد ضربة قاضية للإنسان في إنسانيته؟

كيف لا والعولمة الاقتصادية وحقوق الإنسان عنصران غير منسجمين، بل متنافران إلى أقصى الحدود. هرّ العولمة سوف يلتهم فأر حقوق الإنسان، نقطة على السطر. نحن نعيش في عصر تبدو فيه حقوق الإنسان، من وجهة النظر الرسمية، راسخة ومحترمة ومطالبًا بها ومدافعًا عنها، لكن الواقع غير ذلك؛ وهذا قد يحملنا إلى ديكتاتورية من نوع جديد، مختلفة عن سابقتها في أنها ليست مثلها بيّنة وواضحة، سهلة الرصد مما يتيح لنا الكفاح ضدها، بل هي مستترة كسرطان خبيث لن نستطيع أن نرصد هول خرابه إلا بعد فوات الأوان.

تبدو رؤيتك متشائمة للغاية…

تعرفين، يقولون لي دائمًا: “يا لك إنسانًا متشائمًا يا (جوزيه ساراماغو)”، فأجيبهم: “لا، بل هو عالمنا المشؤوم“. في أي حال أرى التشاؤم هو فرصة خلاصنا الوحيدة، وأن التفاؤل شكل من أشكال الغباء. أن يتفاءل المرء في أوقات كهذه ينمّ إما عن انعدام أي إحساس أو عن بلاهة فظيعة.

ولكن ألا تعتقد أن هذه السلبية تحرض على مزيد من السلبية؟

لست أقول إن كل شيء سلبي وقاتم، لكني أعني أن الأمور السلبية في العالم هي أكثر من أن نتجاهلها أو أن نغض الطرف عنها. يبدو لي خطأً جسيمًا أن نحتمل وجود الأمور السلبية بسبب بعض الإيجابيات المقابلة لها. هذه لا تشفع بتلك.

إلا أن بعض التفاؤل نابع من الشجاعة. ألا يعني التشاؤم نوعًا من الخضوع والاستسلام وعدم الرغبة في الكفاح؟

بلى، أحيانًا، ولكن لنكن منطقيين بعض الشيء؛ المتفائل يظن أن العالم في حال جيدة، أو أنه في حال سيئة لكنه سوف يتحسن لا محالة. أما المتشائم، فيرى من جهته أن العالم في حال يرثى لها، لكن ذلك لا يعني إنكاره الإيجابيات الموجودة في هذا العالم. ربما ثمة كما تقولين نوع من التشاؤم يحث على اليأس وعلى الجمود، ولكن ليس كل متشائم مرشحًا لكي يطلق النار على نفسه. ثمة تشاؤم من نوع آخر، وهو تشاؤمي أنا. تشاؤم قائم على هذه الفكرة؛ “لأن الواقع بهذا السوء، سأحاول ضمن قدراتيو تغييره”. وإذا لم أكن قادرًا على تغييره، أقله أشير بإصبعي وأقول: “انظروا، هذا سيء”، مثلما أفعل الآن مع الديموقراطية مثلًا. إنه لتعميم أن نقول إن كل متشائم شخص يائس.

إنه لتعميم آخر أن نقول إن كل متفائل شخص غبي. فمثلما هناك المتشائمون الجيدون والمتشائمون السيئون، يصح تطبيق التمييز نفسه على جماعة المتفائلين، أليس كذلك؟

(يبتسم) حسنًا، سوف أرضح لعنادك وأسلّم بأن المتفائلين غير الأغبياء جيدون بقدر المتشائمين غير اليائسين، وبأن هاتين الفئتين يجب أن تتكاثفا وتعملا معًا لكي تحاولا الذهاب بواقعنا إلى مكان أرقى وأفضل. وذلك ما أسعى إليه في كتاباتي.

أن تكون متشائمًا لا يعني أن رواياتك يجب أن تكون بالضرورة متشائمة.

طبعًا لا. لقد حكى الكثير عن أعمالي بأنها مفرطة التشاؤم، وأنا لا أوافق على هذا التصنيف، صحيح بأنها أعمال تواجه قسوة الواقع بقسوة تعادلها، لكنها تهدف إلى تحسين العلاقة التي نقيمها مع الحياة المعاصرة، وإلى تغييرها.

وهل تعتبر أن المفكرين يملكون الدور الأكبر في عملية التغيير هذه؟

سوف أسرّ لك بشيء؛ أنا ضد التمييز بين المفكّر وغير المفكّر؛ كلنا مفكرون، كلنا نتصرف بناءً على ما يمليه علينا فكرنا، ولا يمكننا أن نزيح شعرة واحدة من مكانها من دون استخدام عقلنا، ولذلك يبدو لي هذا التصنيف نوعًا من التمييز المهين.

ولكن أليس ثمة ضرورة أن تؤدي فئة معينة من الناس تحديدًا دور المحرّك والمحفز في مجتمع يزداد جمودًا يومًا بعد يوم؟

بلى، ولكن لا أحد يفعل شيئًا، لا أحد يحتج أو يثور، أو يتدخل أو يناقش. لقد أدركنا درجة استيعاب مرعبة للفظاعات التي تدور حولنا. ثمة خمول وبلادة خطيران، لا بل ثمة خدر شامل. الناس تتململ أحينًا إثر بعض الصدمات العنيفة، لكنها تعبّر عن ردود فعلها في شكل مؤقت، وبعد يوم أو أسبوع على الأكثر تعود إلى روتينها الأعمى واالأصم والأبكم.

كما لو أننا فقدنا القدرة على أن يثور سخطنا…

صحيح، في حين أن مبررات السخطلا تنقص من حولنا. في زمن الفاشية، عانى الناس من الاضطهاد والتعذيب والسجن بغية الكفاح من أجل ولادة زمن جديد؛ زمن الحرية والديموقراطية. والمذهل في الأمر أنه زمن هاتين الحرية والديموقراطية بالذات، بات الناس أقل ميلًا إلى الاعتراض والتظاهر والاستنكار من ذي قبل. عندما أصبح في وسعنا أن ننتقد ونجادل، أدرنا ظهورنا وانحنينا على أنانيتنا المفترسة.